Le grand théâtre des Assises : quand la victime devient décor

Les Assises, ou l’inversion des valeurs

Dans l’arène des cours d’assises, un étrange renversement des valeurs s’opère. Celui qu’on appelait autrefois « le criminel » devient peu à peu un patient. Un pauvre hère, incompris, façonné par une enfance douloureuse, une société injuste, des traumatismes héréditaires soigneusement exhumés pour l’occasion.

Et l’on convoque les experts, ces prêtres modernes de la psychologie appliquée, pour recomposer le puzzle de son malheur. L’avocat général écoute poliment, les jurés hochent la tête, et les sociologues de service tendent leurs thèses prémâchées : « Personne ne naît violent », « Il a souffert », « C’est la faute de la société », « Sa mère n’était pas affectueuse ». Bientôt, on se demande si ce n’est pas lui, l’accusé, qui a le plus souffert dans cette affaire.

Plaindre les criminels

Pendant ce temps, la vraie victime (celle qu’on a poignardée, violée, rouée de coups, enterrée) n’est plus qu’un nom sur un dossier. Une silhouette floue en photo, projetée cinq minutes entre deux témoignages larmoyants sur la misère affective de l’accusé.

La famille de la victime, elle, est tétanisée. Les traits figés, à la fois brisée par le deuil et sidérée par ce spectacle où on leur explique que, finalement, tout cela n’est qu’un tragique malentendu. Leur souffrance n’intéresse personne. Le récit de leur vie disloquée n’alimente aucun débat de fond. Eux n’ont pas d’excuse, pas de circonstance atténuante. Ils n’ont que leur douleur. Mais la justice n’a pas le temps pour ça.

Mission : excuser les criminels

Il faut comprendre le meurtrier. Le sauver. Lui offrir une seconde chance. Le réinsérer. Il faut fouiller son passé comme une mine d’or, chercher dans son enfance, ses parents, ses grands-parents, ses chromosomes s’il le faut, la trace du drame originel qui aurait tout provoqué.

Bientôt, on relira dans les registres de naissance que son arrière-grand-père a perdu un œil à Verdun, et on y verra là une piste explicative. L’individu est réduit à un produit de son environnement, une mécanique sociale dont la responsabilité s’efface au fil des plaidoiries.

Le Français de base aime les crimes violents

Après avoir fréquenté de nombreux Français, on constate une étrange pathologie : une obsession sélective, presque fétichiste, pour certains délits bénins « à la mode » : une main aux fesses, une remarque graveleuse, une infidélité.

Nicolas, qui a eu le malheur d’être lourd en boîte de nuit, est voué aux gémonies : c’est l’homme à abattre, le mal incarné, l’ennemi public numéro un de l’époque.

Pendant ce temps, les véritables monstres, ceux qui violent sous la menace d’un couteau, qui torturent des retraitées pour 50 euros, qui enlèvent leurs enfants ou détruisent des vies, passent presque inaperçus dans le brouhaha médiatique.

Mieux : ils suscitent fascination, empathie, parfois même admiration. Leurs « parcours », leur « enfance difficile », leur « révolte contre la société » sont autant de petits pains servis à la galerie progressiste, qui ne jure que par la rédemption.

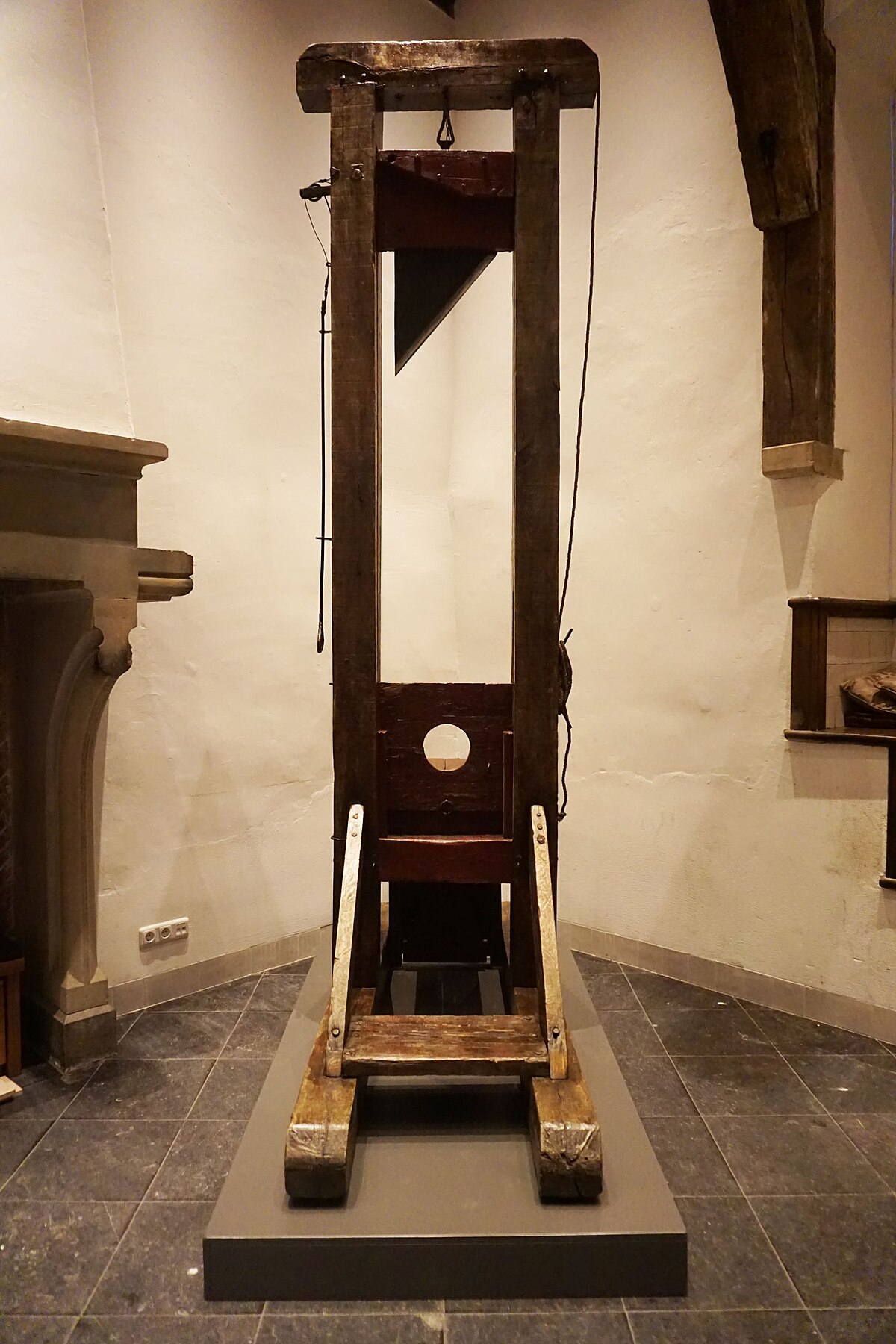

Ainsi, le criminel absolu est devenu un personnage tragique, tandis que le goujat maladroit est brûlé vif sur la place publique. On a renversé la gravité des actes, inversé l’ordre moral. L’hybris n’est plus punie, elle est célébrée. La France s’est mise à penser à l’envers.

Les Assises meurtrissent les victimes une seconde fois

Et quand tombe le verdict (presque toujours en deçà de l’irréparable), les larmes ne coulent pas seulement dans le box des accusés. Elles coulent surtout, silencieuses, chez ceux que plus personne n’écoute. La victime meurt deux fois : une première fois sous les coups, une seconde dans l’indifférence.

Retrouvez les différents textes des Nouvelles Mythologies Françaises sur la page consacrée.