Dans cet épisode, je m’intéresse à l’héritage moderne de H.P. Lovecraft. Comment un écrivain marginal de l’horreur a-t-il fini par influencer autant d’œuvres contemporaines, du cinéma hollywoodien aux jeux vidéo (comme Bloodborne) ?

À travers son concept d’« horreur cosmique », son esthétique du non-représentable et sa vision d’un univers indifférent à l’humanité, Lovecraft a inventé une mythologie moderne. Un mythe qui, contrairement à celui de Tolkien, ne console pas mais inquiète, et qui continue de nourrir la culture d’aujourd’hui.

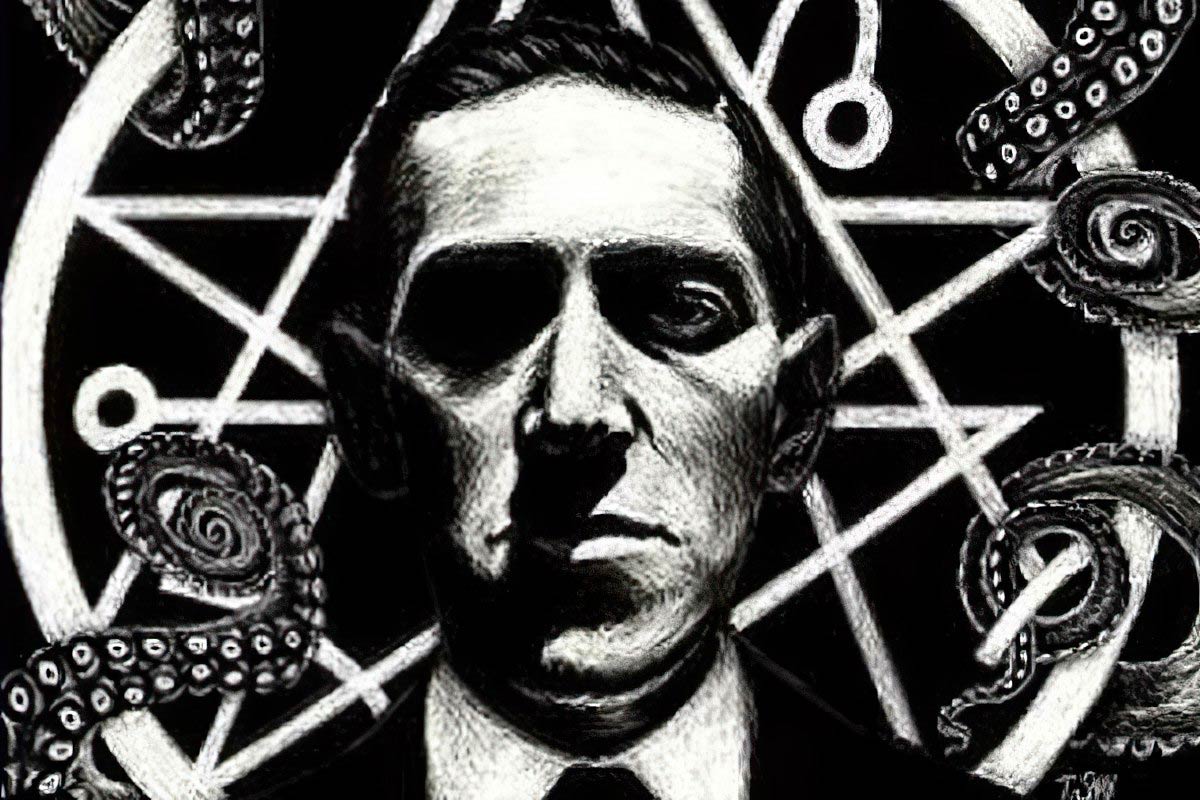

Introduction : Howard Philipp LOVECRAFT

Ca veut dire quoi « lovecraftien » ?

Des histoires d’horreur

Même si vous n’avez jamais lu une nouvelle de l’écrivain américain Howard Philipp Lovecraft, son œuvre vous est sans doute familière.

Ses histoires d’horreur, basées sur des dieux extraterrestres qui ont dominé la Terre dans un passé lointain et qui attendraient patiemment, dans l’ombre, de reprendre ce pouvoir perdu, ont influencé toute la littérature fantastique, le cinéma de genre, et même le jeu vidéo.

L’adjectif lovecraftien

Le nom Lovecraft a donné naissance à un adjectif : « lovecraftien », qui désigne des œuvres fortement inspirées de l’esthétique de l’auteur.

Sur Steam, une grande plateforme de gaming sur ordinateurs, la catégorie des jeux lovecraftiens est bien fournie, avec plusieurs centaines de titres à l’heure actuelle, de qualité très diverse.

Si vous vous demandez pourquoi les jeux ou les films qui s’inspirent un peu trop directement de cet auteur sont souvent décevants, vous êtes au bon endroit !

C’est quoi Cthulhu et les Grands Anciens ?

Les Grands Anciens, les dieux extraterrestres

Avant l’humanité, la Terre était habitée et dominée par des créatures cosmiques, les Grands Anciens. Ces entités sont dangereuses, et radicalement inaccessibles à notre intelligence et à nos sens. Certaines dorment sous les océans, comme Cthulhu dans la cité engloutie de R’lyeh, tandis que d’autres dorment sous terre, et que d’autres encore attendent dans un autre plan d’existence.

Le passé profond de l’humanité est inconnu et inaccessible. Seules des ruines oubliées, des langues perdues, des symboles étranges et des statuettes répugnantes témoignent d’un passé terrifiant. Et tous ceux qui s’approchent un peu trop près de cette connaissance interdite deviennent fous.

Civilisations antédiluviennes

Ces récits imaginent que des civilisations antédiluviennes, disparues depuis des éons, ont été influencées ou même fondées par ces entités. Des sectes humaines, à travers les âges, ont conservé la mémoire de ces Grands Anciens et tentent de provoquer leur retour par des rituels ésotériques.

Lovecraft a créé un imaginaire cohérent où science, religion, mythe et horreur cosmique se confondent, dans un univers où les hommes sont des créatures secondaires ayant hérité d’une planète habitée avant eux par des puissances oubliées qui anéantiraient l’humanité.

Le monstre caché

Cet imaginaire est intéressant parce qu’il renverse la perspective habituelle des récits d’horreur. Dans la plupart des histoires, le monstre est dangereux mais compréhensible, il existe dans un cadre humain : un vampire, un fantôme, une créature que l’on peut combattre ou expliquer.

Chez Lovecraft, au contraire, la peur vient de ce qui échappe à toute compréhension. L’homme n’est pas au centre du monde, il est une poussière face à un cosmos indifférent et hostile.

C’est une horreur métaphysique : la simple connaissance de ces forces peut rendre fou. Autrement dit, l’ennemi n’est pas seulement extérieur (les monstres), mais aussi intérieur (l’impossibilité de supporter la vérité). C’est cette combinaison entre science, religion et mythe qui donne au « mythe de Cthulhu » son pouvoir : il propose une vision cohérente de l’univers où l’humanité est insignifiante.

Lovecraft et l’horreur matérialiste

Ce qui distingue Lovecraft de la plupart des auteurs fantastiques, c’est sa vision du monde profondément matérialiste. Dans les mythes traditionnels, l’humanité est placée au centre d’une lutte entre Bien et Mal.

Chez Tolkien, par exemple, il y a Sauron d’un côté et la Communauté de l’Anneau de l’autre, et l’issue de l’histoire a une signification morale. Chez Lovecraft, rien de tel. Les Grands Anciens ne sont ni bons ni mauvais : ils sont. Ils ne nous haïssent même pas : ils nous ignorent, comme nous ignorons une fourmilière que nous piétinons en passant.

C’est ce que Lovecraft a appelé l’« horreur cosmique » : l’effroi qui naît du constat que l’univers est radicalement indifférent à notre sort, que nous ne sommes qu’un accident dans une immensité incompréhensible. On pourrait dire qu’il a inventé une forme d’athéisme horrifique, où le plus effrayant n’est pas qu’il existe des démons, mais qu’il n’existe aucun sens.

Comment écrire comme Lovecraft ?

Lovecraft a rassemblé des émules autour de lui alors même qu’il était encore vivant.

Les continuateurs de Lovecraft

C’est d’ailleurs grâce à son ami et continuateur, Auguste Derleth, que ses textes ont été édités et nous sont parvenus.

L’intégralité des œuvres de Lovecraft, publiée en 3 tomes par les éditions Bouquins, rassemblent d’ailleurs des textes qui explorent des thématiques semblables, ou qui reprennent et prolongent son grand mythe. Les textes ont été écrits par des auteurs qui ont connu Lovecraft de son vivant et qui ont voulu explorer davantage les thèmes qu’il avait créés.

Nous voyons donc que son héritage s’est affirmé très tôt d’un point de vue littéraire. Peu après sa mort, des écrivains rendaient honneur à Lovecraft en prolongeant ses thématiques.

Les Mangeuses d’espace, Frank Belknap LONG

Parmi ces textes hommage, on peut citer Les Mangeuses d’espace par Frank Belknap Long, qui raconte comment des petites créatures extraterrestres dévoreuses de cervelle ont débarqué subrepticement dans une ville un jour brumeux. La nouvelle essaye de décrire une créature inconnue dont on ne peut se représenter ni la forme, ni la taille, ni la couleur. Elle fait écho à la nouvelle de Lovecraft intitulée « La couleur tombée du ciel » qui essayait de décrire une couleur inconnue qui n’avait jamais été vue sur terre.

Mon ami écrivait des nouvelles. Il en écrivait pour son propre plaisir, sans tenir compte du goût de ses contemporains, et ses histoires étaient insolites. Elles auraient enchanté Poe ; elles auraient enchanté Hawthorne, Ambrose Bierce ou Villiers de l’Isle-Adam. Elles avaient pour sujets des êtres anormaux, des bêtes anormales, des plantes anormales aussi. Il y parlait des royaumes lointains de l’imaginaire et de l’horreur ; les couleurs, les sons et les odeurs qu’il osait y évoquer n’avaient jamais été vus, entendus ou sentis de ce côté-ci de la lune. Il projetait ses créatures dans des décors propres à vous glacer l’âme. Elles arpentaient de hautes forêts solitaires, des montagnes déchiquetées, se glissaient le long d’escaliers dans de vieilles bâtisses, ou entre les piles des quais noirs et pourrissants.

On retrouve ici le cœur du projet lovecraftien : suggérer l’indicible, montrer des forces qui échappent aux catégories humaines, dans des lieux qui participent eux-mêmes à l’écrasement des personnages. En reprenant cette logique de l’« anormal » et de l’« indescriptible », Long ne fait pas qu’imiter Lovecraft : il révèle ce qui constitue l’originalité profonde de son œuvre, un imaginaire de l’échec de la représentation, où l’horreur naît précisément de ce que l’esprit humain ne peut pas concevoir.

Talion, Clark Ashton Smith

La nouvelle Talion, de Clark Ashton Smith, narre la rencontre entre un homme ordinaire qui devient le secrétaire particulier d’un érudit qui s’adonne à la démonologie et à la sorcellerie, qui rassemble des fragments de connaissances interdites.

C’est un domaine fascinant et qui a été singulièrement négligé. Je prépare à présent une monographie dans laquelle je tente de mettre en corrélation les pratiques magiques et la démonolâtrie de tous les âges et de tous les peuples. Votre travail, au moins pour le moment, consistera à taper et à classer les volumineuses notes préliminaires que j’ai prises, puis à m’aider à retrouver d’autres références et d’autres correspondances. Votre connaissance de l’arabe me sera précieuse, car je ne suis pas très versé moi-même dans cette langue et j’ai besoin de connaître certains éléments essentiels d’un exemplaire du Necronomicon dans le texte arabe original. J’ai des raisons de penser qu’il y a certaines omissions et quelques erreurs de traduction dans la version latine d’Olaus Wormius.

Cette minutie dans la prise de note et cette volonté d’étudier des traductions divergentes du Necronomicon illustrent une constante lovecraftienne. Chez Lovecraft, les protagonistes ne sont jamais des héros d’action, mais des chercheurs, des professeurs, des linguistes ou des bibliophiles. Leur curiosité intellectuelle les pousse vers les savoirs interdits. Pas par goût du danger ou par appât du gain, mais par soif de connaissance pure. Le héros lovecraftien est un érudit qui s’aventure trop loin.

La Pierre noire, Robert Howard

La nouvelle La Pierre noire, de Robert Howard, met en scène un poète qui trouve une pierre noire originaire d’Asie, vieille de plusieurs siècles, utilisée par des sectes pour vénérer des créatures obscures.

Je trouvai cependant matière à réflexion en parcourant le Folklore magyar, de Dornly. Dans un chapitre consacré aux « Mythes de rêves », il mentionne l’existence de la Pierre Noire et rapporte quelques-unes des curieuses superstitions qui la concernent – surtout la croyance selon laquelle une personne s’endormant à proximité du monolithe serait ensuite hantée à jamais par de monstrueux cauchemars. Il cite aussi des récits de paysans au sujet de gens trop curieux qui auraient voulu aller contempler la Pierre, la nuit de la Saint-Jean, et qui seraient morts, fous furieux, parce qu’ils y auraient vu quelque chose.

Ce fut tout ce que je pus tirer de Dornly, mais mon intérêt en fut d’autant plus éveillé et je sentis que la Pierre devait être enveloppée d’une aura nettement sinistre. La suggestion d’une antiquité extrême, l’allusion répétée à des événements surnaturels qui se seraient produits au cours de la nuit de la Saint-Jean, tout cela réveilla en moi quelque instinct endormi. Ainsi devine-t-on, sans vraiment l’entendre, la rivière souterraine qui court dans la nuit.

Howard introduit, avec la Pierre noire, un objet qui concentre l’essence de l’héritage lovecraftien : des reliques d’un passé incommensurable, vénérées par des cultes secrets. Comme souvent chez Lovecraft, l’objet n’est pas seulement une pierre : c’est un vecteur d’influence, une présence qui hante, contamine, et attire les curieux jusqu’à leur perte.

La référence aux cauchemars, aux rituels pratiqués à dates fixes (ici, la nuit de la Saint-Jean), et aux paysans terrifiés par l’aura de l’artefact renvoie directement à la logique lovecraftienne : partout dans le monde subsistent des cultes discrets, qui préservent les traces des Grands Anciens et qui guettent leur retour. Howard insiste sur le fait que la curiosité intellectuelle ou poétique du narrateur suffit à le mettre en danger – exactement comme chez Lovecraft, où un fragment de mythe, une tablette ancienne ou une rumeur folklorique peut suffire à déclencher l’effroi.

Le Visiteur venu des étoiles, Robert Bloch

Le Visiteur venu des étoiles, par Robert Bloch, met en scène un jeune écrivain d’horreur, qui s’inscrit dans la lignée d’Edgar Allan Poe et de Charles Baudelaire. Il aspire à écrire la meilleure nouvelle fantastique jamais écrite. Il cherche par tous les moyens à être initié aux secrets de l’écriture horrifique, et qui va s’approcher trop près des ténèbres pour trouver une matière nouvelle.

Je désirais écrire une vraie histoire, pas ce genre de conte stéréotypé et éphémère que je fabriquais sur commande pour les périodiques, mais un véritable travail d’art. La création d’un tel chef-d’œuvre devint mon idéal. Je n’étais certes pas un bon écrivain, mais cela n’était pas uniquement dû à mes erreurs de style. La raison provenait, je le sentais, du thème choisi. Vampires, loups-garous, goules, monstres mythologiques constituaient des sujets de peu de mérite.

Des images banales ainsi qu’un emploi courant d’adjectifs, pris d’un point de vue prosaïquement anthropocentrique, puisaient à la composition d’un véritable conte fantastique. Il me fallait une nouvelle matière, un sujet d’intrigue inattendu. Si seulement je pouvais imaginer quelque chose d’incroyable au point de vue tératologique ! J’aurais voulu apprendre les chants que sifflent les démons lorsqu’ils planent entre les étoiles, ou entendre les voix des dieux de jadis chuchoter leurs secrets à l’écho des espaces. Je brûlais de connaître les terreurs de la tombe, le baiser des vers sur ma langue, la froide caresse d’un linceul pourrissant sur mon corps. J’avais soif de la connaissance gisant au fond des orbites momifiées et j’enviais la sagesse des vers de terre. J’aurais alors réellement pu écrire, alors seulement mes espoirs auraient été vraiment réalisés.

Là encore, le lien avec Lovecraft est manifeste. Les personnages ne cherchent pas la gloire, l’argent ou l’aventure héroïque. Ils sont poussés par une quête de savoir, par le désir de transcender leurs limites intellectuelles ou artistiques, quitte à franchir la ligne interdite. Ici, la tentation ultime, c’est de rencontrer l’horreur pour la décrire de la meilleure manière. Mais s’exposer aux ténèbres revient à se faire engloutir par les ténèbres.

Littérature, science interdite

La littérature devient elle-même une science interdite, un équivalent aux grimoires et aux formules occultes. Le personnage rêve d’apprendre les « chants que sifflent les démons entre les étoiles » : c’est la version poétique de la lucidité lovecraftienne, ce moment où la connaissance cesse d’être humaine et ouvre sur l’inhumain.

Il existe encore d’autres nouvelles qui s’inscrivent dans la continuité de l’œuvre lovecraftienne, bien sûr. Comme Le Retour des Lloigors, par Colin Wilson, qui met en scène un vieil homme amateur de littérature, curieux de mystères, qui apprend l’existence des Lloigors, des créatures extraterrestres affiliés aux Grands Anciens.

L’inspiration lovecraftienne chez ses continuateurs

Ces nouvelles prolongent les thèmes chers à Lovecraft en mettant en avant trois motifs essentiels :

- Le savoir interdit : un érudit, un poète ou un simple curieux découvre des manuscrits, des pierres, des légendes obscures. Leur recherche les mène toujours vers une révélation destructrice.

- La fragilité de la raison humaine : les personnages doutent de leur propre perception, oscillent entre scepticisme et folie, exactement comme les narrateurs de Lovecraft.

- L’antiquité terrifiante : pierres noires, rituels anciens, civilisations oubliées… Ces artefacts créent un sentiment de continuité entre le passé immémorial et un présent fragile, menacé par le retour de puissances inhumaines.

Ces textes ne sont donc pas de simples copies, mais des variations sur la même mélodie : un monde où la curiosité intellectuelle conduit au néant, à la mort et à la folie.

Le héros lovecraftien

Ces nouvelles rassemblées imitent également le style de Lovecraft.

Les personnages sont des hommes cultivés, discrets, attirés par le mystère. Ce sont des littérateurs et des chercheurs érudits qui se retrouvent par hasard confrontés au paranormal et à la folie.

Ces personnages doutent de ce qu’ils ont vu, remettent en question leurs facultés mentales. Pour décrire ce qu’ils ont vu, ils prennent de la distance par rapport aux événements, et narrent leur aventure d’un ton froid, en donnant des détails précis.

Ceux des profondeurs, James Wade

La nouvelle Ceux des profondeurs de James Wade est très représentative de ce style analytique :

Si je connaissais l’existence de Frederick Wilhelm et de son institut, j’ignorais la manière dont il avait pu entendre parler de moi et ce qu’il savait à mon sujet. En un sens, je pouvais assez bien comprendre pourquoi ma spécialité, la perception extrasensorielle et la télépathie, était susceptible d’avoir un rapport avec ses travaux mais les premières lettres et les télégrammes qu’il m’avait adressés ne m’avaient jamais fourni le moindre détail sur ce qu’il attendait de notre collaboration.

Je reconnais que le salaire que le docteur Wilhelm me proposait avait été un facteur déterminant dans ma décision d’accepter un travail dont la nature exacte demeurait obscure. Coordinateur de recherche, jusqu’alors, dans une petite fondation de l’Est vouée aux études parapsychologiques qu’avait négligées le groupe Rhin, de Duke, j’avais eu mon content de maigres budgets et de salaires de famine.

Il faut reconnaître, cependant, que le lieu où Wilhelm poursuivait ses expériences m’avait fait hésiter plus longtemps qu’aucun autre des aspects curieux de son offre. J’avoue que j’ai toujours éprouvé de l’antipathie pour la Californie, en dépit du peu de temps que je me souvienne y avoir jamais passé. Pour certains, les créneaux gothiques et les eaux stagnantes de la Nouvelle-Angleterre représentent le sommet de l’horreur et de la décadence spirituelles ; pour moi, c’est la corruption criante, étalée aux lumières des néons de Los Angeles, qui déclenche cette réaction.

Cette manière de remonter à l’origine de l’aventure et de donner autant de détails montre que le personnage est un être fiable pourvu d’une bonne mémoire, capable de se remémorer des événements insignifiants. Cela crée une attente chez le lecteur qui s’attend à lire une histoire fantastique. La froideur du récit du personnage prépare un décalage par rapport à la conclusion de la nouvelle, qui sera teintée d’horreur.

Comment écrire une nouvelle d’horreur ?

La survivance de ce mythe des dieux extraterrestres, que l’on nomme les Grands Anciens, est aussi fascinante que tous les prolongements qui ont été apportés à l’œuvre de Lovecraft. Comme je le disais en introduction, des centaines de jeux vidéo sont estampillés « jeux lovecraftiens ». Mais beaucoup d’entre eux déçoivent les joueurs et reçoivent des notes moyennes.

Pourquoi ces jeux déçoivent-ils alors qu’ils prétendent immerger le joueur dans une expérience similaire aux histoires racontées dans les nouvelles ?

Différence entre le texte et l’image

Tout d’abord, raconter une histoire dans un texte littéraire ou dans un jeu vidéo sont deux choses différentes. Le rythme n’est pas le même. Les nouvelles de Lovecraft s’étalent sur quelques dizaines de pages. Toute l’intrigue est épurée, concentrée, pour donner au lecteur la substantifique moelle de l’histoire, tandis qu’un jeu vidéo dure plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d’heures.

Lire permet de construire l’histoire lue

Mais surtout, lorsqu’on lit une nouvelle ou un roman, on se représente mentalement les lieux, les intrigues et les personnages. Nous reconstituons l’ambiance de l’œuvre à notre rythme. L’imaginaire est actif.

Notre cerveau construit l’univers à partir de quelques mots-clés. Il comble les vides, il projette des images mentales, il crée des visages, des sons, des ambiances. La lecture est une stimulation mentale. Quand on lit, on n’est jamais inactif, même si on reste immobile.

L’image impose l’histoire

À l’inverse, dans un jeu vidéo ou dans un film, tout nous est imposé. Tous les éléments de l’histoire sont figés dans une direction artistique déterminée par des tiers. La conséquence, c’est que l’imaginaire du joueur ou du spectateur est bridé. Il n’a pas besoin de se représenter l’histoire, puisqu’elle s’étale devant ses yeux.

Faut-il suggérer ou montrer l’horreur ?

Or, l’angoisse lovecraftienne repose sur ce qu’on ne voit pas, sur l’indicible, l’informe, l’horreur suggérée. Quand on lui fournit des images, le cerveau n’a plus besoin de remplir les trous, il ne se fait donc plus peur à lui-même.

Représenter ou évoquer ? « Show, don’t tell »

Il est extraordinairement difficile de faire peur avec l’invisible dans un média visuel comme le cinéma ou le jeu vidéo. C’est pour cela que les films d’horreur utilisent autant de jump scare (des bruits violents ou des apparitions brutales à l’écran destinés à provoquer un réflexe physique de peur, plus qu’une angoisse profonde). Cela provoque une vive réaction de surprise et de terreur chez un spectateur qui est hypnotisé par l’écran. La jump scare sort brutalement le spectateur de son hypnose.

Le texte, lui, a cet avantage immense de ne pas représenter, mais d’évoquer, et c’est là que naît ce que l’on appelle l’inquiétante étrangeté, qui est un levier fondamental des histoires fantastiques horrifiques. L’inquiétante étrangeté, c’est ce sentiment de malaise qui surgit quand quelque chose nous semble à la fois familier et profondément anormal. C’est le moment où la réalité paraît se fissurer, où ce qu’on croyait connaître devient menaçant.

La brièveté de la nouvelle

Et le gros avantage de la nouvelle, c’est sa brièveté. A l’inverse du roman, elle est recentrée autour d’un seul événement. Il y a peu de personnages, et ils ne sont pas très développés. La fin est surprenante, elle apparaît comme une chute inattendue.

Voici ce que le poète français Charles Baudelaire, qui a traduit les nouvelles d’Edgar Allan Poe, disait sur ce genre littéraire :

Elle a sur le roman à vastes proportions cet immense avantage que sa brièveté ajoute à l’intensité de l’effet. Cette lecture, qui peut être accomplie tout d’une haleine, laisse dans l’esprit un souvenir bien plus puissant qu’une lecture brisée, interrompue souvent par le tracas des affaires et le soin des intérêts mondains. L’unité d’impression, la totalité d’effet est un avantage immense qui peut donner à ce genre de composition une supériorité tout à fait particulière, à ce point qu’une nouvelle trop courte […] vaut encore mieux qu’une nouvelle trop longue. […] Si la première phrase n’est pas écrite en vue de préparer cette impression finale, l’œuvre est manquée dès le début. Dans la composition tout entière il ne doit pas se glisser un seul mot qui ne soit une intention, qui ne tende, directement ou indirectement, à parfaire le dessein prémédité.

Si l’on combine la densité de la nouvelle qui va droit au but et la nécessité pour le lecteur de visualiser l’histoire, on comprend pourquoi les œuvres visuelles qui s’inspirent de Lovecraft déçoivent.

Surtout que les histoires de Lovecraft reposent sur l’accumulation d’indices étranges et angoissants, et sur un sentiment croissant d’étrangeté.

L’horreur indescriptible

Une horreur innommable

Un des paradoxes de Lovecraft est qu’il a bâti tout un imaginaire à partir de ce qui ne peut pas être décrit. Ses créatures sont « innommables », ses architectures sont « impossibles », ses paysages sont « au-delà de toute compréhension ».

Cette esthétique du non-représentable rend ses textes très puissants. Ils fascinent l’imagination, mais ils posent un défi insurmontable à quiconque veut adapter cet imaginaire.

Comment montrer ce qui, par essence, échappe à la représentation ?

Géométrie non-euclidienne

Pour évoquer cette étrangeté, Lovecraft emploie par exemple souvent l’idée de « géométrie non-euclidienne » pour décrire des architectures antédiluviennes. Pour le lecteur sans bagage mathématique, cela semble presque magique. On imagine des angles qui ne sont pas droits mais qui semblent l’être, des escaliers qui montent et descendent en même temps, une gravité qui change selon l’endroit où l’on se trouve.

En réalité, la géométrie non-euclidienne est un domaine des mathématiques qui remet en cause la géométrie classique d’Euclide, celle qu’on apprend à l’école, où les lignes parallèles ne se rencontrent jamais et où la somme des angles d’un triangle vaut toujours 180°. Dans une géométrie non-euclidienne, ces règles cessent d’être vraies. C’est cette idée que Lovecraft recycle dans la fiction : des espaces où les lois de la perception et de la physique se brisent. C’est une métaphore parfaite de son horreur : un monde où même les fondements logiques s’effondrent.

Peut-on adapter Lovecraft ?

Si Lovecraft est difficile à adapter, c’est aussi parce que son imaginaire déborde largement le champ du cinéma et du jeu vidéo. Il est devenu une sorte de réservoir culturel dans lequel piochent des artistes très différents. La musique métal, par exemple, a multiplié les hommages explicites à Cthulhu et à ses semblables, parce que l’esthétique lovecraftienne colle parfaitement à l’univers sonore du métal.

Dans les arts visuels, beaucoup de peintres et d’illustrateurs ont tenté de donner une forme à ces créatures indicibles, chacun projetant sa propre vision de l’indescriptible.

Imaginaire collectif

Cet héritage démontre que Lovecraft n’est pas un écrivain de niche. Il a créé une langue visuelle et thématique qui nourrit encore la création contemporaine.

Et ce caractère indescriptible de ses histoires explique pourquoi des œuvres peuvent passer complètement à côté de l’esthétique de Lovecraft en prétendant justement lui donner vie.

Adaptations ratées

Prenez le film Dagon (2001) de Stuart Gordon. C’est une adaptation frontale de nouvelles de Lovecraft, qui tourne rapidement au kitsch avec ses effets spéciaux datés et ses monstres en caoutchouc.

On retrouve ce problème d’adaptation directe dans The Call of Cthulhu, un jeu narratif qui reprend trop littéralement les éléments du mythe sans parvenir à créer une atmosphère de mystère, car tout est déjà montré.

Adaptations réussies

À l’inverse, un film comme The Mist (2007), tiré d’une nouvelle de Stephen King, ne mentionne jamais Lovecraft, mais sa fin qui montre une invasion inexpliquée de créatures monstrueuses et le désespoir cosmique des personnages relève clairement de son héritage.

De même, The Thing (1982), de John Carpenter, illustre parfaitement l’idée de l’informe, de l’inidentifiable et de la paranoïa qui détruit l’esprit humain lorsqu’il est confronté à une entité inconnue.

L’écho est le meilleur hommage

Le rapport à la filiation

A ma connaissance, les meilleures œuvres lovecraftiennes sont celles qui font écho au mythe des Grands Anciens sans le crier sur les toits. Ce sont les films et les jeux qui empruntent des éléments à Lovecraft pour créer autre chose, sans revendiquer cette influence, qui tirent le mieux leur épingle du jeu.

D’une manière paradoxale, plus une œuvre revendique ouvertement sa filiation avec Lovecraft, plus elle risque de tomber dans la caricature, avec des tentacules gluants, des grimoires anciens et poussiéreux, des cultes secrets de zélateurs encapuchonnés, et une barre de folie qui remplace la barre de vie dans les jeux.

Cette approche directe et frontale fige le mythe et le rend prévisible, voire ridicule.

L’esprit plutôt que la lettre

À l’inverse, des œuvres qui s’approprient l’esprit de Lovecraft sans en reprendre la lettre sont plus pertinentes. Elles parlent de réalités qui nous dépassent, de forces impersonnelles, de savoirs dangereux, d’un monde qui n’est pas fait pour l’être humain. Parfois, ces références sont à peine visibles, à travers un vieux livre oublié, un personnage aux yeux vitreux, une géométrie inhabituelle.

C’est dans ces nuances que Lovecraft survit le mieux. Il apparaît lorsqu’on ne le cite pas directement, mais quand on murmure à peine son nom. Comme dans un cauchemar où l’on ne comprend pas les règles, mais où tout est chargé de menace. C’est là, dans ce creux, que le Mythe des Grands Anciens s’affirme.

La logique est totalement à l’opposé des œuvres qui doivent être adaptées le plus fidèlement possible, comme les films James Bond qui adaptent les romans de Ian Flemming.

Lovecraft au cinéma

L’Antre de la Folie, de John CARPENTER

A mes yeux, la meilleure adaptation de Lovecraft jamais créée pour le cinéma est le film L’Antre de la folie, de John Carpenter. Dans ce film réalisé en 1995 et dans lequel on retrouve Sam Neil, qui jouait le Professeur Grant dans Jurassic Park, on est plongé progressivement dans un monde ordinaire qui glisse peu à peu vers le fantastique, pour déboucher sur une invasion de dieux anciens diaboliques qui prennent le contrôle de la terre.

A la recherche de Sutter Cane

Énoncé de la sorte, le propos du film semble grotesque, mais l’histoire est très subtile. L’histoire commence par la disparition de Sutter Cane, le plus populaire écrivain de romans fantastiques. Ses livres provoquent même la folie chez une partie de ses lecteurs, car il maîtrise si bien les mécanismes de l’horreur qu’il est capable de dérègler les sens de certains de ses fans.

On touche là à un fantasme littéraire. L’écrivain-magicien, ou l’écrivain-démiurge, qui est capable de transformer le monde et le cœur des lecteurs par la force de sa plume.

John Trend, interprété par Sam Neil, est chargé d’enquêter sur la disparition de Sutter Cane. Il lit ses romans et découvre que la ville fictive dans laquelle l’écrivain situe l’action de plusieurs de ses histoires, « Hobes End », existe réellement. Il part sur place en compagnie d’une employée de la maison d’édition qui cherche à retrouver son auteur le plus rentable.

L’inquiétante étrangeté

Une fois arrivés à Hobs End, ils ne tardent pas à prendre conscience que les habitants sont anormaux, qu’ils sont tombés dans une sorte de paranoïa. John Trend est un homme rationnel, qui tente d’expliquer les phénomènes paranormaux auxquels il est confronté, mais il finit à son tour par comprendre que la ville est sous l’influence des forces du mal.

Sutter Cane n’est en effet pas qu’un simple écrivain, mais une marionnette, un intermédiaire entre ces dieux maléfiques et le monde matériel. Ses histoires horrifiques lui ont été dictées par les vieilles divinités démoniaques qui voulaient diffuser la folie dans le monde afin de rendre fous les humains et faciliter leur invasion.

Confusion entre la fiction et la réalité

Mais là où le film devient génial, c’est quand Sutter Cane explique à John Trend qu’il n’est lui-même qu’un personnage qu’il a inventé, et que l’histoire du film est en réalité l’histoire de son dernier roman, celui qui doit permettre aux dieux anciens de s’approprier le monde.

Lire Sutter Cane, c’est comme lire le Necronomicon. Cela ouvre la porte vers des vérités interdites qui ont un effet destructeur sur l’esprit humain.

Confusion fiction – réalité

Le film prétend déborder sur le réel. Il brouille la frontière entre la fiction et la réalité. Il brise le 4e mur, c’est-à-dire cette barrière imaginaire qui sépare l’œuvre de son spectateur : quand un personnage s’adresse directement à nous, ou que la fiction semble envahir notre monde, le film fait voler en éclats cette distance de sécurité et nous implique dans son univers.

Carpenter montre un peu les créatures qui envahissent le monde, mais il les montre brièvement et il ne révèle que des parties de leur corps. Il ne révèle jamais l’intégralité de ces choses. Le spectateur ne peut donc pas saisir leur forme exacte, ni même leur taille. La menace présentée est terrifiante car elle provoque la fin de l’humanité, mais elle reste invisible, sujette aux fantasmes.

Le film s’achève sur la disparition de l’humanité, et sur la confusion entre le réel et la fiction. Il laisse entendre que l’humanité est une espèce insignifiante qui évolue dans un univers qui échappe totalement à sa compréhension.

Lovecraft dans le jeu vidéo

Bloodborne

Le médium vidéoludique s’est lui aussi approprié l’univers lovecraftien, pour immerger les joueurs dans des atmosphères lourdes, angoissantes, et terrifiantes. Mais il est très difficile de faire ressentir cette horreur cosmique, ce poids mortel qui pèse sur le destin de l’humanité.

Un texte est capable de faire naître le sentiment d’étrangeté et de plonger progressivement le lecteur dans une spirale de folie avant d’exploser sur une révélation finale qui remet en question le monde tel que nous le connaissons.

Le studio FromSoftware

Le jeu lovecraftien le plus réussi est selon moi Bloodborne, du studio japonais FromSoftware.

Les jeux de ce studio sont réputés pour être difficiles, exigeants, et remplis de pièges. Même les ennemis simples qui parsèment le chemin de l’aventure sont des dangers mortels, car il suffit de quelques coups pour mourir. Et si vous espérez triompher d’un boss, vous aurez intérêt à observer ses déplacements et la palette de ses mouvements afin d’agir au bon moment, de frapper au bon endroit et d’esquiver ses attaques.

Le studio a tendance à privilégier les ambiances médiévales fantastiques, mais Bloodborne épouse une ambiance et une esthétique que l’on peut rapprocher du romantisme noir. Pour en savoir davantage, je vous invite à regarder la vidéo que le Youtuber Alt 236 a consacrée au jeu.

C’est sans doute l’hommage vidéoludique le plus réussi à Lovecraft. Ce jeu ne cite jamais directement Cthulhu ou les Grands Anciens, mais toute son atmosphère, sa narration et ses mécaniques reprennent l’esprit lovecraftien.

L’esthétique du jeu

D’abord, l’univers. La ville de Yharnam, avec son architecture gothique, ses ruelles sombres et ses habitants contaminés par une maladie surnaturelle. On y trouve des sectes secrètes, des rituels occultes, et surtout une vérité interdite : les « Grands » (Great Ones) existent et interagissent avec l’humanité. Ces entités supérieures, inaccessibles à l’intellect humain, sont des déclinaisons directes des Grands Anciens.

Ils sont invisibles, à moins d’avoir atteint un certain niveau de lucidité. La lucidité augmente à mesure que l’on progresse dans le jeu et que l’on triomphe des monstres les plus redoutables.

L’initiation du joueur

L’aventure est donc une initiation. L’apprenti, c’est-à-dire le joueur novice, se lance dans une aventure, traverse des épreuves et progresse pour atteindre une vérité cachée qui affine sa compréhension profonde du monde. Il accède à un savoir interdit que personne ne lui révèle mais qu’il découvre par lui-même à travers un parcours difficile.

L’esthétique des adversaires rappelle les nouvelles de Lovecraft. Les monstres de Bloodborne ne sont pas des ennemis classiques. Beaucoup sont des mutants, des formes inachevées, ou des hybrides qui échappent à toute description claire, comme les créatures innommables des nouvelles de Lovecraft.

Le joueur n’a pas de certitudes, car l’histoire ne lui est pas expliquée directement. Il progresse dans une atmosphère d’étrangeté croissante, ponctuée de révélations fragmentaires qui rendent l’univers encore plus inquiétant.

L’horreur dans Bloodborne

En résumé, Bloodborne capte l’essence de Lovecraft car l’horreur ne vient pas seulement des monstres, mais de la prise de conscience que le monde est régi par des forces qui nous dépassent totalement. C’est un cauchemar métaphysique où chaque ruelle peut cacher un secret abominable, et où chaque victoire rapproche un peu plus le joueur de la vérité interdite.

L’architecture du jeu fait également penser aux histoires de Lovecraft. Lorsque l’on se promène dans la ville de Yharnam, on croit déambuler dans la nouvelle « Celui qui hantait les ténèbres ».

Celui qui hantait les ténèbres

On apercevait, tout à fait à l’horizon, les vallonnements pourpres de la pleine campagne. C’est sur ce fond, à quelque cinq miles de distance, que s’élevait la butte spectrale de Federal Hill, toute hérissée de flèches et de toits blottis les uns contre les autres, dont les silhouettes lointaines faisaient des signes mystérieux et prenaient des formes fantastiques quand les fumées de la ville montaient en tourbillons pour les prendre dans leurs rets. Blake avait l’impression étrange de jeter les yeux sur un monde inconnu, éthéré, qui s’évanouirait peut-être comme un rêve s’il tentait jamais de l’aller chercher et d’y pénétrer

De tous les monuments qui se dressaient à distance sur Federal Hill, c’est une église énorme et noire qui intriguait le plus Blake. Elle se détachait avec une netteté toute particulière à certaines heures de la journée et, au coucher du soleil, la grande tour et sa flèche pointue se découpaient, sombres et menaçantes, contre le ciel embrasé.

Cette église paraissait avoir été bâtie sur un terre-plein spécialement aménagé ; sa façade sévère et le côté nord que l’on apercevait de biais, le toit incliné et le haut des grandes fenêtres gothiques dominaient fièrement, en effet, l’entremêlement de faîtages et de cheminées qui l’entourait. D’un aspect nettement sévère, voire austère, elle paraissait avoir été édifiée avec des pierres que depuis un siècle ou même davantage les fumées et les intempéries avaient dégradées et salies.

Dans une sacristie qui s’ouvrait à côté de l’abside, derrière l’autel, Blake découvrit un bureau rongé, puis des étagères qui montaient jusqu’au plafond, chargées de livres moisis qui se désintégraient. Là, pour la première fois, il éprouva un véritable choc d’horreur objective, car les titres de ces livres étaient pour lui révélateurs. Il s’agissait de noirs ouvrages interdits, dont la plupart des gens normaux n’avaient jamais entendu parler ou n’avaient ouï à leur propos que des murmures furtifs et peureux. Ces volumes étaient les dépositaires bannis et redoutés de secrets équivoques et de formules immémoriales qui avaient filtré tout au long des temps, depuis l’époque de la jeunesse de l’homme, et même depuis l’ère obscure, fabuleuse, d’avant la venue de l’homme. Il en avait lui-même lu un grand nombre – une version latine du Necronomicon abhorré, le sinistre Liber Ivonis, l’infâme Culte des goules du comte d’Eriette, les Unaussprechlichen Kulten de von Junzt, le diabolique De Vermis Mysteriis.

Mais il y en avait d’autres qu’il ne connaissait que de réputation ou qu’il n’avait jamais lui-même entendu mentionner – les Manuscrits pnakotiques, le Livre de Dzyan, et un volume qui s’effritait, aux caractères totalement inidentifiables, mais comportant cependant certains symboles et diagrammes susceptibles de donner des frissons à tout homme versé dans l’occultisme qui les reconnaîtrait. Il était clair que les légendes répandues dans le voisinage n’avaient pas menti. Ce lieu avait été autrefois le refuge d’une malfaisance plus ancienne que l’humanité et plus vaste que l’univers que nous connaissons.

Cette ville de Yharnam semble directement inspirée des descriptions de la ville imaginaire d’Arkham, que décrit Lovecraft dans plusieurs de ses nouvelles, comme « Le Monstre sur le seuil » ou « La Maison de la Sorcière ».

Le monstre sur le seuil

Il y avait sans aucun doute, à l’arrière-plan de notre amour commun des ombres et des merveilles, l’antique cité, dégradée et subtilement redoutable, où nous vivions : Arkham, vouée aux sorcières, hantée de légendes, dont les toits à deux pentes, blottis et affaissés, et les balustrades effritées de l’époque géorgienne méditaient hors du temps au bord du Miskatonic au sombre murmure.

La Maison de la Sorcière :

Il vivait dans l’immuable cité d’Arkham, hantée de légendes, où les toits en croupe tanguent et ploient les uns contre les autres au-dessus des greniers où se cachaient les sorcières pour échapper aux soldats du roi, dans le sombre passé de la province.

Gilman allait parfois se promener dans l’obscur labyrinthe des ruelles non pavées aux relents de moisissure où de mystérieuses maisons brunes, sans âge, penchées et chancelantes, le lorgnaient ironiquement à travers d’étroites fenêtres à petits carreaux. Il savait que d’étranges choses s’étaient produites là autrefois, et une vague impression, derrière les apparences, suggérait que tout, de ce monstrueux passé – au moins dans les venelles les plus étroites, les plus sombres et tortueuses –, n’était pas complètement mort. Il alla aussi une ou deux fois en barque jusqu’à l’île malfamée de la rivière, et fit un croquis des angles singuliers formés par les alignements moussus de pierres levées grises, dont l’origine était si mystérieuse et d’une si lointaine antiquité.

Conclusion sur l’héritage de Lovecraft.

On pourrait comparer Lovecraft à Tolkien, car tous deux ont forgé des mythologies modernes. Mais alors que Tolkien construit un univers traversé par une lutte morale entre le Bien et le Mal, Lovecraft présente un monde chaotique et angoissant.

Le Seigneur des Anneaux est rassurant. Même si les ténèbres gagnent du terrain, le Mal est vaincu à la fin et la paix est restaurée.

Le désespoir chez Lovecraft

L’univers de Lovecraft, lui, n’offre aucune consolation. Les Grands Anciens existeront toujours, et la folie détruira l’esprit de quiconque cherchera à comprendre leur nature.

C’est peut-être là que réside la singularité de Lovecraft. Il ne propose pas seulement des histoires d’horreur, mais une vision pessimiste de la condition humaine. Dans ses nouvelles, l’Homme est un passager éphémère d’un monde qui n’est pas fait pour lui. Il pourrait être anéanti en un claquement de doigt par des forces qui le dépassent et qu’il ne peut même pas comprendre.

Malgré le passage du temps, cette idée a conservé toute sa puissance évocatrice. La force de cette vision explique pourquoi son œuvre continue d’inspirer des artistes ; qu’il s’agisse d’écrivains, de réalisateurs ou de créateurs de jeux vidéo.

Lovecraft en littérature, aujourd’hui

En littérature, son influence reste vivante. Au cours de mes recherches pour écrire le script de cette vidéo, j’ai découvert le travail de l’écrivain américain Thomas Ligotti. Il conçoit l’horreur comme une philosophie du désespoir, une manière d’exprimer l’insignifiance de l’humanité face à un univers indifférent. Dans ses textes, l’épouvante ne naît pas de la rencontre d’un monstre, mais du constat que le réel lui-même est une farce sinistre, une illusion absurde. En ce sens, il prolonge l’esprit lovecraftien dans une forme de nihilisme pur, plus psychologique que cosmique, mais tout aussi vertigineux.

Consulter les autres émissions « Palimpseste » disponibles.

Consulter la chaîne YouTube.