Un nouvel épisode de votre émission culturelle « Palimpseste » est disponible ! Cet épisode propose une analyse de Death Stranding et questionne le rapport que le jeu vidéo entretient avec l’art.

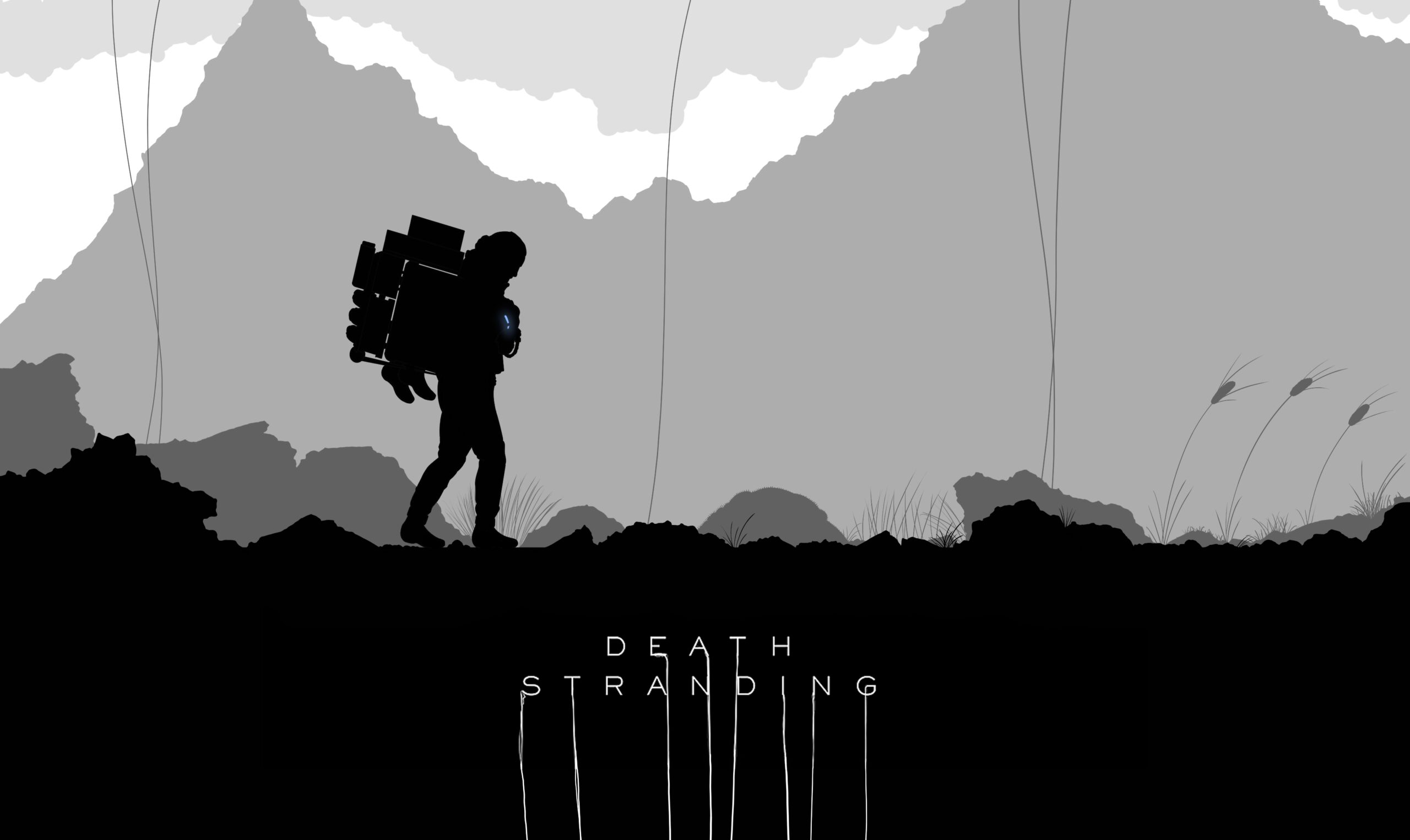

Death Stranding : et si le jeu vidéo était devenu un art ?

Ce nouvel épisode de Palimpseste est consacré à Death Stranding, une œuvre étrange et radicale, qui a divisé les joueurs comme rarement un jeu l’a fait.

Death Stranding m’a réconcilié avec le médium vidéoludique, duquel je m’étais détourné. J’ai été attiré par l’atmosphère contemplative et déroutante de cette fable post-apocalyptique.

Entre réflexion sur le lien humain, esthétique japonaise, solitude existentielle et gameplay de marche lente, j’essaie de comprendre pourquoi ce jeu continue de m’habiter, et pourquoi il a fasciné autant de joueurs.

La vidéo aborde aussi la question de la réception subjective : ce jeu est-il un chef-d’œuvre ou un simple simulateur de livraison ?

C’est une réflexion intime, sensorielle et philosophique sur un jeu qui interroge la nature même de l’art.

Sortie de Death Stranding

A la fin de l’année 2019 est sorti Death Stranding, le nouveau jeu vidéo du créateur japonais Hideo Kojima.

A cette époque, je ne jouais plus aux jeux vidéo depuis plusieurs années. J’avais l’impression d’avoir fait le tour du sujet. J’avais découvert le médium dans les années 90 avec Mario sur Nes, et j’avais été accompagné tout au long de ma vie par les innovations du secteur, par les nouvelles consoles, les nouvelles licences, les nouveaux titres.

Mais, depuis 2015 ou 2016, je m’étais détourné de ce loisir, qui me paraissait être une perte de temps. Je n’y voyais plus aucun intérêt.

Et puis, en novembre 2019, alors que je procrastinais sur Youtube, j’ai vu passer des gens jouer en live à Death Stranding.

Death Stranding divise les joueurs

Ce jeu avait le don de cliver les joueurs comme jamais. Ceux qui l’aimaient en faisaient un véritable éloge, et ceux qui le détestaient vouaient ce jeu et son créateur aux gémonies.

Dans les commentaires, sous les vidéo Youtube, certains essayaient de défendre le jeu tandis que d’autres accusaient les amoureux du titre de faire semblant de l’aimer pour se donner un genre. La communication entre les deux camps était impossible.

Il faut dire que Death Stranding était l’antithèse de ce qu’est un jeu vidéo dans l’esprit collectif. Le jeu vidéo est un loisir ludique auquel le joueur accède via un support vidéographique. D’où le titre : jeu vidéo. Et un jeu est fun, amusant, ou alors ça n’est pas un jeu.

Death Stranding n’est pas fun…

Le but de Death Stranding est de parcourir un vaste monde naturel pour livrer des colis à pied.

Le joueur doit travers des cours d’eau, escalader des montagnes, traverser des forêts, des plaines et des monts enneigés, en s’aidant d’outils qu’il doit fabriquer.

La nature est le principal ennemi, la marche est une activité semée d’embûches, et le personnage est entravé dans sa progression pour des échoués, que l’on va comparer, pour simplifier, à des fantômes errants.

En plus, l’histoire est cryptique, très difficile à comprendre au premier abord.

Le jeu est donc surprenant dans sa forme et frustrant dans son fond pour les joueurs qui cherchent à s’amuser. Pour ces joueurs-là, Death Stranding est donc une immense arnaque, un jeu raté, et ceux qui prétendent l’aimer mentent forcément, ils font semblant.

Tous leurs commentaires enthousiastes sont des faux-semblants, de la pose intellectuelle destinée à se faire passer pour quelqu’un de différent, de supérieur.

… mais Death Stranding est addictif

Moi, de mon côté, je me sentais attiré par ce jeu. Il exerçait sur moi une grande fascination, et j’avais hâte de pouvoir y jouer. En attendant de pouvoir y toucher à mon tour, j’étais partagé entre mon désir de regarder des vidéos à son sujet et entre ma crainte de me spoiler le jeu avant de le faire, de me gâcher la surprise avant de le lancer de mon côté.

Et finalement, alors que je m’étais détourné du jeu vidéo des années avant la sortie de Death Stranding, j’ai passé plus de 150 heures à livrer des colis.

Qu’est-ce qui a pu me captiver à ce point dans ce Death Stranding pour que j’y passe autant de temps ? Pourquoi ceux qui l’ont aimé n’arrivent pas à l’oublier ?

Résumé de l’histoire de Death Stranding

Death Stranding est un jeu post apocalyptique. La plus grande partie de l’humanité a été éradiquée par un événement cataclysmique appelé le « Death Stranding » qui a provoqué une grande extinction.

Le ciment politique et social des Etats-Unis d’Amérique a éclaté. Et même s’il existe encore un semblant d’administration et d’Etat, à travers la Présidente Strand et sa fille qui doit prendre sa relève, l’Amérique semble condamnée, et les derniers humains redoutent la prochaine extinction, l’ultime Death Stranding qui anéantira toute vie sur terre.

L’apocalypse et les néantisations dans Death Stranding

Cette apocalypse a fusionné le monde des vivants et le monde des morts.

La pluie fait vieillir les êtres vivants. Lorsqu’un humain meurt, il commence à se nécroser et son corps finira par détruire tout ce qu’il y a autour de lui s’il n’est pas incinéré. On appelle ce phénomène une néantisation.

Les reclus de Death Stranding

Ainsi, vivre dans les villes est dangereux, car si un habitant s’ôte la vie ou meurt de vieillesse, et si son corps n’est pas découvert à temps, toute la ville sera rayée de la carte.

C’est pour cette raison que des humains se sont isolés du reste du monde et vivent désormais dans des bunkers. Mais puisque ces bunkers ne sont pas autosuffisants, les occupants doivent se faire livrer tout ce dont ils ont besoin.

Sam Porter Bridges, notre personnage est un porteur. Il livre aux villes et aux bunkers ce qu’il leur faut. Il est également le fils de la Présidente de l’Amérique, Bridget Strand.

Vieille, malade et mourante, elle confie à son fils la mission de connecter les villes et les bunkers à un réseau chiral qui doit réunir et reconnecter toute l’Amérique.

Pour faire simple, le réseau chiral est un système de communication et de transfert instantané de données, qui permet de reconnecter les différentes colonies humaines isolées les unes aux autres.

Chiralité et chiralium

Ce réseau exploite une matière étrange venue du monde des morts : le chiralium.

Le néologisme « chiralium » est dérivé du nom « chiralité », qui désigne la symétrie. Un visage humain est chiral : le côté droit et le côté gauche sont symétriques, mais on ne peut pas les superposer l’un sur l’autre. De la même manière, la main droite et la main gauche sont chirales, mais on ne peut pas les superposer l’une sur l’autre.

Dans Death Stranding, le monde des vivants et celui des morts sont symétriques, mais il se produit une néantisation s’ils entrent en contact l’un avec l’autre. Ces mondes se ressemblent mais ne sont pas superposables.

Death Stranding et la thématique du lien

L’un des principaux thèmes du jeu, c’est le lien qu’il faut recréer entre les humains. Ce lien qui a été brisé par la catastrophe. Ce lien que beaucoup de personnages redoutent autant qu’ils le désirent.

Strand, la corde

Cette ambivalence s’exprime dans le titre du jeu. En anglais, « strand » signifie « la corde ». La corde, dans la symbolique du jeu, c’est ce qui relie, ce qui rattache les êtres entre eux.

Kojima s’appuie ici sur une idée qu’il attribue à l’écrivain japonais Kōbō Abe : les deux premières inventions de l’humanité seraient le bâton — pour repousser, frapper, se défendre — et la corde, pour lier ce qui compte, pour attirer à soi ce qu’on veut garder près de soi.

La mort est dans le lien

Mais dans Death Stranding, ce lien devient ambigu. Il unit les gens, mais il fait peser sur eux la menace d’une nouvelle catastrophe. D’où le nom du jeu : Death Stranding, la mort par le lien.

Ce thème du lien est visible en permanence dans le jeu grâce aux cordons ombilicaux.

Le cordon ombilical dans Death Stranding

Les BB sont reliés par un cordon ombilical artificiel à leur utilisateur à leurs incubateurs.

Les échoués ont eux aussi un cordon visible, flottant, les reliant à un autre monde — appelé la « Grève » (qui fait figure de purgatoire).

Le cordon ombilical est donc un lien entre deux mondes : lemonde des vivants et des morts ; le monde de l’humain et celui du mystère.

Le cordon ombilical symbolise le lien, la dépendance. Dans un monde post-apocalyptique où les gens vivent reclus, le lien est coupé et il faut le recréer.

Aphenphosmohobie

C’est Sam qui doit reconstruire tous les liens brisés, qui doit connecter tous les habitats au réseau chiral et recréer l’Amérique.

Cette mission avait d’abord été confiée à la sœur de Sam, Amélie, mais son expédition a été attaquée en cours de route par les homo demens, et Amélie a été capturée. La Président n’a pourtant pas renoncé à son rêve de réunir les Américains à travers son grand projet : les UCA pour United Cities of America : les villes unies d’Amérique.

Sam est atteint d’un trouble psychologique particulier que l’on appelle aphenphosmohobie : la peur d’être touché, d’entrer en contact avec quelqu’un. Considérant son mode de vie solitaire, ce trouble n’est pas surprenant. Ce qui est ironique de prime abord, c’est que la mission de relier les gens isolés soit confiée à un tel homme. Mais ce qui est beaucoup plus profond, c’est que tous les personnages, au presque, semblent atteints de ce trouble. Les habitants des bunkers ne sortent jamais de leur abri, ils apparaissent via un hologramme. Les personnages qui aident Sam dans sa quête tout au long de l’aventure viennent à lui sous la forme d’hologrammes également.

La mission qui donne du sens à la vie

Avant d’assumer cette mission, Sam vivait au jour le jour, sans se soucier de l’avenir. Il ne voyait où le Death Stranding allait mener l’humanité. Chaque jour, il espérait vivre assez longtemps pour voir le prochain lever de soleil. Mais les rencontres qu’il a faites au cours de son long voyage l’ont changé. Les gens qu’il a rencontré, eux, croyaient en l’avenir, ils ont placé leur espoir en lui, et Sam s’est senti responsable de leurs espoirs. A la fin du jeu, il a non seulement relié l’Amérique alors qu’il avait peur d’être touché, mais il s’est également senti concerné par la marche du monde.

Je n’en dirai pas beaucoup plus sur l’histoire, car cette histoire est complexe et résiste à l’analyse linéaire. La narration fonctionne comme une expérience sensorielle personnelle.

Le gameplay de Death Stranding

Dans Death Stranding, on transporte des colis. Mais ces colis, ce sont des liens entre les personnages, de biens nécessaires à la survie, des preuves de confiance.

Les ponts (« bridges ») ne sont pas que physiques : ce sont des ponts entre les gens, les villes et les bunkers. Le nom complet de notre personnage est Sam Porter Bridges. Sam est littéralement le pont entre tous les personnages du jeu.

Death Stranding est-il un simulateur de livraison ?

Tout le gameplay est basé sur le voyage, le transport de marchandises, la logistique et la récolte de ressources pour construire du matériel grâce aux imprimantes chirales.

Il faut livrer des colis à des individus qui vivent isolés les uns des autres dans des bunkers. L’éloignement des points de livraison a pour but de faire bouger le jouer, de lui faire parcourir des environnements très différents pourvus de climats particuliers. Mais cet éloignement marque également la volonté de s’isoler, et la difficulté qu’il y a à relier des gens qui veulent vivre en autarcie.

Pour certains joueurs, cette expérience est frustrante. Pour d’autres, elle est méditative, relaxante, et immersive.

En rentrant du travail, je prenais beaucoup plus de plaisir à livrer dans colis dans ce monde naturel immense que je n’en n’aurais pris à battre des monstres dans des jeux d’action nerveux.

Death Stranding est-il un simulateur de randonnée ?

Lorsque l’on accepte une livraison, tout doit être pensé, même la manière de porter les caisses. On pourra accrocher certaines caisses aux cuisses et aux épaules, attacher les bottes de rechange à la sangle prévue à cet effet, ranger les poches de sang dans le compartiment idoine, suspendre l’arme au râtelier dévolu à cet effet. Dans Death Stranding, il n’y a pas d’inventaire magique, de poche sans fond qui permet de transporter des myriades d’armes et d’équipements. Sam porte tout ce que l’on choisir d’emmener. Il faut donc prendre en considération le nombre de colis et leur poids si aucun véhicule n’est disponible.

J’ai passé un temps fou à récupérer des matériaux pour construire des routes, pour construire mes réseaux de tyroliennes qui me permettaient de rejoindre en quelques instants des lieux que j’avais passé une heure à essayer d’atteindre.

Plus on avance, plus c’est facile

Le problème, c’est que si on pousse cette logique de construction au bout, alors le jeu perd tout son intérêt, puisque ces constructions permettent de faire disparaître toute la difficulté des déplacements, alors que ce sont ces déplacements difficiles qui donnent tout son corps au gameplay.

C’est comme si, dans un jeu de tir compétitif, on débloquait une arme qui permettrait de tuer n’importe quel adversaire en un seul coup, peu importe la direction dans laquelle on tire. Le jeu perdrait alors tout son intérêt.

Death Strnading et le multijoueur asynchrone

Ce phénomène est accentué par les constructions des autres joueurs, car Death Stranding propose une fonctionnalité online : lorsque l’on connecte une zone géographique au grand réseau chiral, nous avons accès aux constructions réalisées par les autres joueurs.

La carte fourmille alors de véhicules, d’échelles, de cordes, de tours d’observation, de tyroliennes, de générateurs électriques, d’abris contre les précipitations, de conteneurs remplis d’outils, et de bien d’autres choses encore. 3

Si ces constructions sont d’un immense secours lorsque l’on débute, elles alourdissent la carte et le champ de vision à mesure que l’on progresse et anéantissent la difficulté.

De l’importance de prendre son temps

Il faut prendre le temps d’analyser le terrain qui s’offre à nous, au lieu de courir tête baissée dans les rochers. Et comme dans la vraie vie, il faut souffler, boire, recharger son endurance. Ce sont des pauses, des moments de calme, qui donnent du sens à l’action et aux changements de rythmes. Souvent, après une marche difficile, la caméra recule, s’éloigne de notre personnage, et un morceau du groupe Low Roar se joue.

L’esthétique de Death Stranding

J’aimerais maintenant vous parler maintenant de l’esthétique derrière Death Stranding.

Les influences de Death Stranding

Cette partie n’a pas pour but d’expliquer les véritables inspirations du jeu. D’autres l’ont déjà fait, et le jeu lui-même laisse d’ailleurs beaucoup de pistes sur les œuvres qui l’ont influencé.

Au cours de la partie, il est possible de récupérer des cartes mémoire, dont certaines font écho à des musiques, des films, ou des œuvres picturales.

Je vais plutôt m’intéresser aux parallèles qu’on peut tracer avec d’autres formes d’art, pour identifier les zones de sens dans lesquelles ce jeu m’emmène.

Marcher dans un tableau

Explorer à pied le monde de Death Stranding, c’est marcher pendant des heures dans des paysages naturels dépourvus de présence humaine.

C’est admirer des panoramas épurés, que l’on croirait inspirés par le peintre allemand Caspar David Friedrich, qui représentait des paysages vides, silencieux, solennels. Parfois on croise de rares livreurs PNJ (personnages non-joueurs) commandés par l’intelligence artificielle du jeu, qui s’efface rapidement dans l’immensité du monde. La nature est une force supérieure, sacrée, qui impose sa loi à notre personnage à travers son relief et ses événements météorologiques. Mais la plupart du temps, elle nous fait ressentir la solitude, la disparition du contact humain, et nous plonge dans une angoisse impalpable.

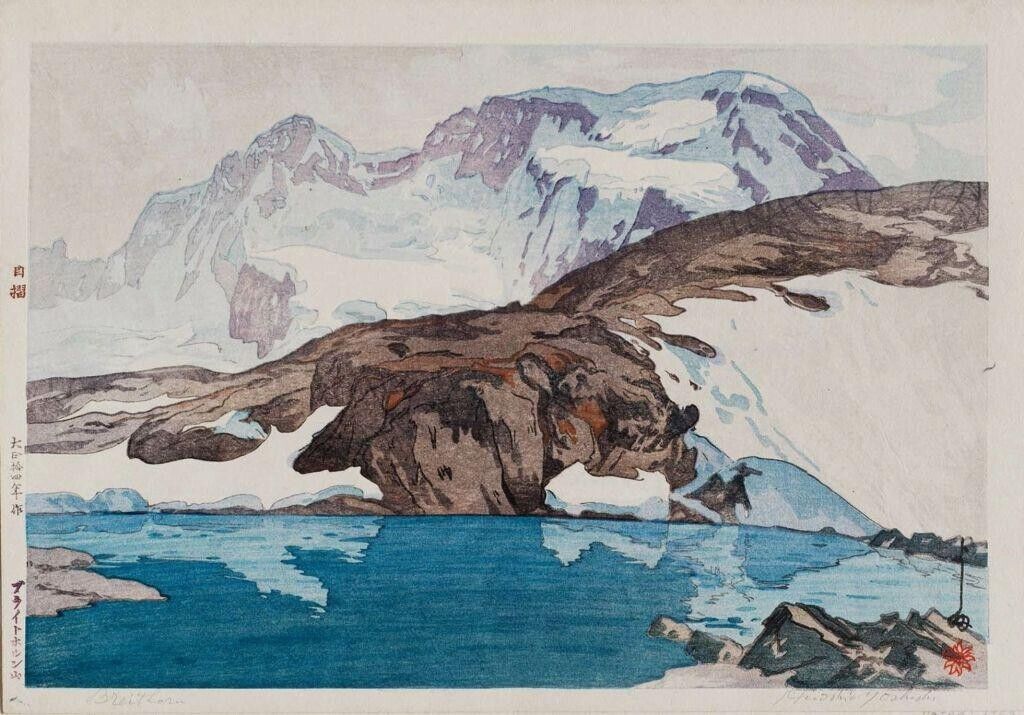

Les amateurs d’art japonais auront peut-être l’impression de marcher dans un tableau Hiroshi Yoshida lorsqu’ils arriveront devant le laboratoire de Heartman, qui toise un lac en forme de coeur.

Chaque environnement représente un monde fragile, magnifié par son impermanence. C’est un monde abandonné, plongé dans un silence contemplatif. Notre héros est entouré par une solitude douce que rien ne semble pouvoir briser.

Ukiyo-e, les images du monde flottant

Il y a dans Death Stranding quelque chose de profondément japonais. Une lenteur assumée, un goût du silence, une méditation sur les ruines du monde. Ce n’est pas seulement un décor : c’est une façon de poser la question du lien entre l’homme et la nature. La beauté est dans l’instant, dans le passage.

Ce monde m’a rapidement fait penser à un courant artistique japonais né au 17e siècle : les images du monde flottant, Ukiyo-e, qui a représenté la nature, les saisons, les paysages, les scènes éphémères, sur des estampes sur bois.

L’univers de Death Stranding est un monde post-apocalyptique qui a retrouvé sa sérénité après la quasi-disparition des humains et des traces de vie humaine. Cet univers est encore traversé par une beauté fragile et sublime. Comme dans l’ukiyo-e, la nature est vaste, indifférente, mais porteuse d’émotion silencieuse.

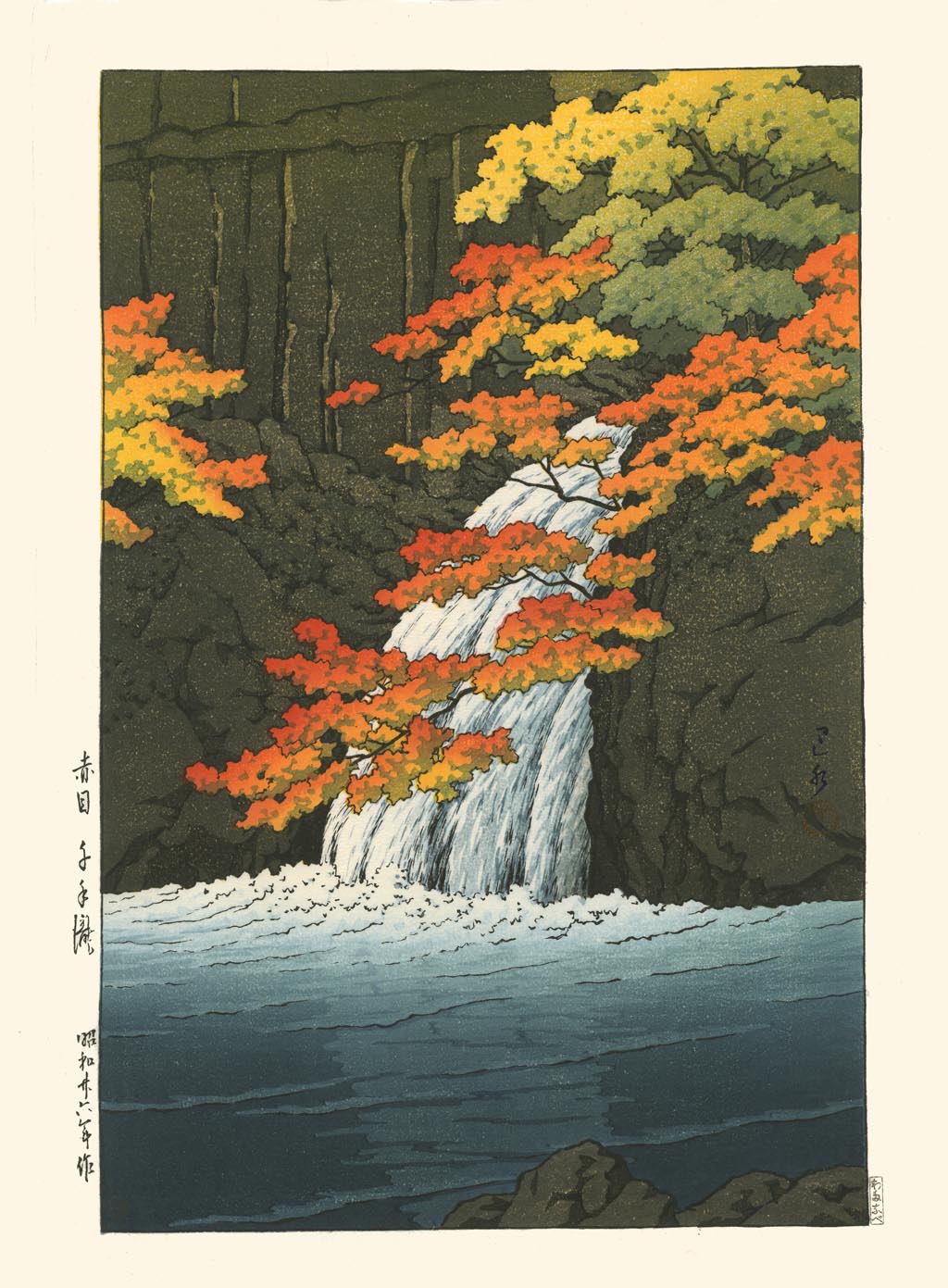

Solitude poétique

Sam, le héros, traverse seul des paysages quasi déserts, exactement comme les chemins de montagnes et les forêts humides de Hasui. L’espace n’est pas seulement décoratif : il est sensoriel et introspectif.

Dans les estampes, les figures humaines sont petites, parfois presque invisibles. Dans Death Stranding, la solitude du porteur dans les grands paysages provoque ce même sentiment du sublime.

La beauté du monde de Death Stranding est teintée de perte, de mémoire, de deuil, mais elle n’est pas dépourvue de sens. C’est exactement ce qu’expriment les estampes de Hasui : la paix qui naît de la solitude, la beauté produite par le l’éphémère.

L’invitation à la randonnée

Le moment où j’ai vraiment ressenti en moi la grandeur du jeu, c’était lors d’une journée de randonnée au massif de la Dôle, en Suisse, 2 ans après la sortie du jeu. Alors que je progressais difficilement, j’ai repensé à Death Stranding. J’avais l’impression d’être dans le jeu. Si j’avais eu mon téléphone sur moi à ce moment-là, j’aurais écouté quelques morceaux de Low Roar. Les développeurs du jeu ont réalisé un travail admirable pour représenter visuellement la texture de la roche, toutes les teintes possibles de la mousse qui pousse dans les montagnes.

Je me suis arrêté un moment pour mieux regarder le paysage qui m’entourait, avec l’étrange sensation d’avoir découvert un lieu mystérieux que je connaissais déjà sans y être jamais allé auparavant.

Le monde sombre de Death Stranding

Le monde de Death Stranding n’est pas aussi serein que le massif de la Dôle.

Ce monde est dominé par la mort. L’apocalypse causée par le premier Death Stranding a fusionné le monde des vivants et celui des morts.

La mort rôde

La pluie qui fait vieillir précocement tout ce qu’elle touche, et la poix qui permet aux morts de revenir dans le monde des vivants sont les deux grandes caractéristiques de ce nouveau monde.

La progression de Sam dans ces terres désolées ne se fait pas sans dangers. L’un des plus redoutables vient de ce qu’on appelle les Échoués — des entités venues du monde des morts.

Dès que leur présence se manifeste, le ciel s’assombrit et un arc-en-ciel inversé apparaît au loin. C’est le signe qu’ils rôdent tout près.

Mais ces créatures ne se voient pas à l’œil nu.

Elles ne réagissent ni à la lumière, ni aux formes, elles chassent par le son. Sam doit littéralement retenir sa respiration pour leur échapper. Un faux pas, un bruit trop fort, et c’est la néantisation.

La néantisation, c’est ce qui arrive quand la matière des vivants entre en contact avec l’antimatière du monde des morts. Une explosion cataclysmique, qui raye tout une zone de la carte.

Si ces échoués nous attrapent, des monstres gigantesques apparaît et cherche à nous dévorer. Ces monstres sont composés de cette poix noirâtre dégoûtante liée au monde des morts.

Le BB, ou les bébé

Heureusement, Sam n’est pas seul.

À ses côtés, dans une capsule, il a un BB (un brise-brouillard en français). Un bébé prématuré, arraché du ventre de sa « mère », qui, elle, est placée en état de mort cérébrale.

Cette capsule dans laquelle il est enfermé agit comme un ventre artificiel. Le BB joue quant à lui le rôle de pont entre le monde des vivants et celui des morts. Grâce à ce lien, le BB est capable de percevoir les Échoués.

Grâce à lui, Sam peut les « voir » les formes blanches suspendues dans le ciel, reliées au monde des morts par un cordon ombilical noir qui disparaît dans les cieux.

La paternité

A des moments bien particuliers de l’aventure, nous devrons combattre Cliff, présenté comme un antagoniste maléfique, mais qui s’avère être un ancien soldat mort prisonnier de sa propre grève qui prend la forme de champs de batailles du 20e siècle et qui recherche son fils, son bébé.

Si la mise en scène nous laisse croire que son fils est le bébé que porte Sam, nous comprenons à la fin du jeu que Cliff était le père de Sam. Sam a lui aussi été un brise-brouillard prisonnier d’un incubateur.

Lors de leur dernier affrontement, Cliff semble comprendre que l’homme contre lequel il s’est battu plusieurs fois n’est autre que son fils. Et les deux hommes parviennent à se retrouver et à se comprendre grâce à la grève. Cliff est un personnage très touchant.

C’est à la fois un militaire doté d’un grand charisme, et un père aimant qui veut retrouver le fils auquel il a promis qu’il lui ferait découvrir la Lune.

Homo Demens, terroristes et acteurs de la désunion

Nous serons également confrontés aux homo demens. Des terroristes qui ont neutralisé la première expédition Bridges, qui ont capturé la fille de la Présidente, et qui rêvent de provoquer l’ultime Death Stranding qui rayera l’humanité du globe en provoquant des néantisations.

Le chef des homo demens, Higgs, sera également un adversaire récurrent.

Les Homo Demens sont un groupe anarchique et fanatique qui refuse l’idée de réunification. Là où Bridges cherche à retisser les liens, eux veulent les couper définitivement. Ils vénèrent la néantisation, sabotent les infrastructures, exploitent la peur et le chaos. Leur nom, Homo Demens, évoque une humanité devenue folle, en rupture avec la raison et le lien social.

Leur chef est Higgs, un antagoniste aussi charismatique qu’inquiétant. Il se présente comme le bras armé de la mort à venir. Son but est de déclencher l’ultime Death Stranding qui détruira l’humanité. Il est capable de manipuler le chiralium et de contrôler les échoués. Il apparaît presque comme une entité surnaturelle, insaisissable. Mais derrière la pose mystique et le masque doré, il incarne surtout une vision nihiliste du monde : l’idée que l’humanité est arrivée au bout de sa course, et que la seule issue est l’effacement. Higgs est l’ombre de Sam. Là où l’un tente de reconstruire, l’autre veut tout dissoudre.

Should we have connected ?

En connectant les villes et les bunkers au réseau chiral, nous avons développé ce réseau et avons déployé les pouvoirs de Higgs qui veut déclencher l’ultime Death Stranding, qui sonneras le glas de l’humanité. Avec l’étendue du réseau chiral, la résonnance de l’antimatière des échoués et de la matière des vivants détruira le monde.

En reconnectant les UCA, nous avons ouvert la porte au Death Stranding.

Les mules, des porteurs dégénérés

Au fil de notre aventure, nous croiserons des mules. D’anciens porteurs devenus accrocs aux colis. Ils attaquent à vue tous les porteurs qui s’aventurent près de leur territoire, les tuent et dérobent leurs marchandises qu’ils stockent indéfiniment dans des conteneurs.

Tous ces affrontements, bien qu’ils apportent de la tension et relèvent l’intrigue, soulignent des défauts inhérents au jeu. Le gameplay, c’est-à-dire la façon de jouer, a été pensé pour la marche, pour la gestion de l’équilibre, pour l’optimisation de la répartition des charges à porter sur soi, pour l’analyse du terrain et la progression mesurée.

Une action mal maîtrisée

Or, les phases d’action nécessitent de courir, de se mettre à couvert, d’équiper rapidement une arme, de recharger, d’utiliser des outils différents, et ce aussi vite que possible. La lenteur du gameplay devient alors très frustrante. Et il est particulièrement incohérent de voir notre personnage, un banal livreur de colis, venir à bout de guerriers rompus au combat.

La beauté du monde de Death Stranding

Au-delà des paysages somptueux, la beauté de ce monde se trouve dans ce lien dont il est question tout au long du jeu.

Le lien reconstitué entre Cliff et son fils qui arrivent à se parler par l’entremise du purgatoire. Le lien entre Sam et les personnages qu’il a rencontrés au cours de l’aventure et qui sont devenus des amis auxquels il tient. Le lien, aussi, entre notre héros et cette Amérique qu’il fallait reconstruire.

La force du lien

Les relations entre les personnages et les données relatives à l’histoire du jeu sont contenues dans des e-mails que l’on reçoit au fil de l’aventure, et dans des journaux que l’on récupère. Cela représente des dizaines et des dizaines de pages au format A4. Mais si l’on a la patience de tout lire, on découvre notamment que Sam aurait dû avoir un enfant. Malheureusement, sa femme et cet enfant ont été détruits à cause d’une néantisation.

Mais le lien le plus puissant et le plus touchant du jeu est donc naturellement celui qui unit Sam à son bébé. Lorsque celui-ci est stressé, il faut prendre le temps de le calmer et de le rassurer. Le BB récompensera alors notre patience avec des animations de joie et des sourires.

Les BB : ni morts, ni vivants

Les BB ne sont ni tout à fait morts, ni tout à fait vivants. Ce sont des êtres-limites, des outils, de simples objets, selon les protocoles officiels.

On ne doit pas s’y attacher. Ils n’ont qu’un an d’espérance de vie. Ils sont conçus pour être utilisés, puis jetés, comme des déchets. Lorsque leur durée de vie arrive à échéance, ils sont brûlés dans des incinérateurs, car ils ne pourraient pas survivre en dehors de leur capsule.

Cette capsule qui les protège les isole également du reste du monde, et les prive du sens du toucher. Tout comme Sam qui redoute d’entrer en contact physique avec ses semblables, et tout comme les occupants des bunkers qui ne sortent pas de leur tanière, tout fait écho à l’aphenphosmophobie : la peur du toucher dont est victime notre héros.

Le BB est peut-être l’invention la plus tragique du jeu : une vie humaine réduite à une fonction. Un lien biologique réduit à un radar.

Mais dans cet univers de solitude et de mort, Lou est aussi le symbole de la transformation de Sam et de son attachement aux autres.

Sam retrouve l’enfant perdu

Sam s’attache à son BB et l’appelle Lou. Et ce lien que Sam entretient avec Lou n’est pas à sens unique. Le BB s’attache également à Sam, ce qui perturbe son fonctionnement. Comme le BB n’est pas encore né, puisqu’il est maintenu en état de gestation prolongé grâce à sa capsule, il est entre le monde des vivants et celui des morts, ce qui lui permet de voir les échoués. Mais en s’attachant à Sam, Lou perd cet équilibre et glisse peu à peu vers le monde des vivants.

A la fin du jeu, Sam sort Lou de sa capsule, et le petit bébé survit. Sam le prend dans ses bras. C’est comme s’il retrouvait l’enfant qu’il a perdu, de la même manière que Cliff a retrouvé Sam après l’avoir tant cherché dans le purgatoire.

La réception de Death Stranding

La conséquence de la direction adoptée par le créateur du jeu, de ce parti pris radical qui va à l’encontre de l’amusement manette en main, c’est que le jeu a été adulé par certains, et haï par d’autres.

Entre amour et haine

Ceux qui le détestaient ne comprenaient pas comment d’autres pouvaient l’aimer. Les premiers reprochaient aux seconds d’être de mauvaise foi, de prétendre aimer le jeu pour se donner un genre.

Aimer authentiquement Death Stranding, c’était forcément de la pose intellectuelle. Ça ne pouvait pas être vrai.

Pourtant, les joueurs qui ont été marqués par Death Stranding continuent d’en parler aujourd’hui, en 2025. De nouveaux sujets de discussion sont ouverts sur les forums et sur Reddit, et de nouvelles vidéos sortent sur Youtube.

Comment tester un jeu ?

Cela montre qu’un jeu ne peut pas être testé comme une voiture. Qu’il ne peut pas être noté comme une copie d’élève. Qu’on ne peut pas lui attribuer un score, comme un produit alimentaire avec le nutriscore.

Malgré les avis des testeurs et des journalistes de la presse vidéo-ludique, le jeu-vidéo reste une expérience subjective. Et cette réception clivante de Death Stranding est le révélateur de cette subjectivité de l’expérience vidéoludique, mais c’est aussi le révélateur de sa dimension artistique.

Le jeu vidéo est-il un art ?

Vous êtes certainement déjà tombé sur cet éternel débat qui consiste à savoir si le jeu vidéo est un art.

L’art n’est pas qu’une technique

Ceux qui soutiennent cette idée font des parallèles entre le jeu vidéo et des arts visuels comme le cinéma, la photographie ou la peinture. Ils mettent en avant les qualités esthétiques du médium.

D’autres mettent en avant les qualités d’écriture des scénarios, les thématiques profondes qui sont parfois abordées.

Mais l’art, ce n’est pas seulement des qualités techniques. Une œuvre d’art provoque des émotions, elle suscite des réflexions, et crée des sensations intimes dans le coeur de ceux qui contemplent cette œuvre.

L’art est subjectif

Prenez cette photo en noir et blanc d’une plage, prise par Alain Balmayer. Ce cliché pourrait ennuyer beaucoup de monde, alors que je peux passer de longs instants à le contempler.

Les pylônes et les panneaux indicateurs montrent que cette plage a été refaçonnée par l’Homme pour servir ses intérêts, mais l’être humain est absent de cette image. Les tables vides qui attendent des promeneurs en retard montrent que ce lieu a autrefois débordé de vie, mais à l’instant du cliché cette plage est morte et la mer elle-même s’est retirée.

Cette photo parle directement à mes émotions, alors qu’elle n’évoque sans doute rien à la plupart des gens.

Que faut-il à un jeu pour être une œuvre d’art ?

La thèse que je vais défendre, c’est que certains jeux deviennent des œuvres d’art lorsqu’ils provoquent cela en nous.

Et Death Stranding illustre cela à merveille. Il provoque des sensations fortes chez certains individus qui se reconnaissent dans l’errance solitaire, le lien à retisser dans un monde brisé, les messages de Kojima sur la solitude et la connexion humaine.

D’autres n’y voient que du vide et de l’ennui. Tout comme certains visiteurs d’un musée ne ressentent que du désintérêt devant le cubisme.

Tous les joueurs n’ont pas le même vécu, la même sensibilité, les mêmes attentes.

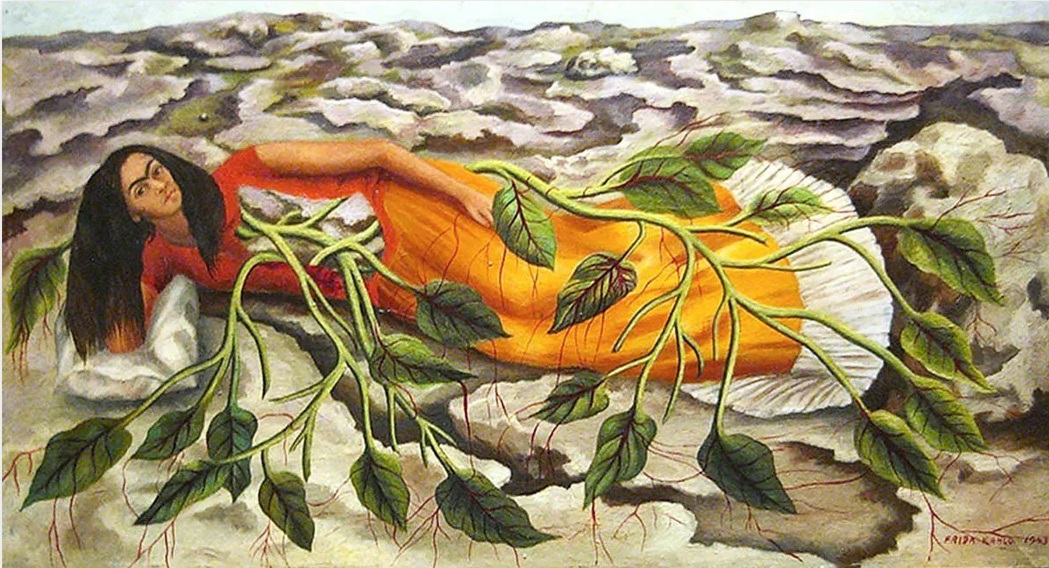

L’art, c’est précisément ça : une œuvre qui suscite des interprétations multiples, parfois opposées. Qui touche certains, pas d’autres. Comme les tableaux de Frida Kahlo qui exercent une grande fascination chez l’une de mes amies, mais qui me laissent totalement indifférent.

L’art parle directement aux émotions

Ce n’est pas parce que Death Stranding est “beau” ou “bien fait” qu’il est de l’art, mais parce qu’il provoque des réactions profondément subjectives, Mon critère, c’est la réception subjective de l’œuvre.

Comment expliquer que je puisse lire et relire L’Éducation sentimentale de Flaubert, un roman dans lequel il ne se passe pas grand-chose, qui est centré sur la vie d’un étudiant glandeur du 19e siècle, alors qu’il tombe des mains de beaucoup de lecteurs ?

À l’inverse, pourquoi n’ai-je jamais pu aller très loin dans les romans de Dan Brown qui ont fasciné des millions de lecteurs à travers le monde ?

Quand on lit un roman, on peut le trouver bouleversant au point de changer notre regard sur le monde, ou complètement inintéressant.

Quand on contemple une photographie, on peut y voir du génie, ou un cliché banal.

Quand tu écoutes une musique, on peut être transporté, ou vouloir se boucher les oreilles.

Comme tous les arts, le jeu vidéo est un médium profondément subjectif, et c’est à ce moment-là qu’on peut le qualifier d’art authentique.

Death Stranding divise, donc c’est une œuvre d’art

Pour Death Stranding, certains y ont vu un chef-d’œuvre existentiel sur l’isolement et la connexion. D’autres, un simulateur de livraison de colis Mondial Relay dans un monde vide. Aucun de ces deux avis n’est vrai. C’est juste que le jeu a parlé à certains, et pas à d’autres.

On peut juger la technique : les graphismes, le gameplay, l’interface, l’ambiance sonore, les animations. De la même manière, on peut analyser les rimes d’un poème, ou commenter la césure après l’hémistiche. Mais la question essentielle, c’est de savoir si le joueur ressent quelque chose de profond.

Chaque joueur vit une expérience différente, projette son vécu dans le jeu, interprète l’univers à sa façon.

Et ça, c’est exactement ce qui se passe avec un roman, une musique ou un film.

La réception subjective

Ce choix de la réception subjective comme critère pour qualifier un jeu vidéo d’art est d’autant plus pertinent que le jeu vidéo est un médium interactif qui repose sur l’implication du joueur, sur sa persévérance. Autant d’éléments qui intensifient cette réception et qui transforment un loisir ludique en une expérience intérieure.

Death Stranding ne cherche pas à nous divertir, mais à nous faire ressentir ce que c’est que d’être seul, vulnérable.

Ce jeu m’a marqué. Il m’a fait réfléchir. Il m’a émerveillé, puis il m’a laissé un vide. Il m’a semblé qu’en jouant à Death Stranding, je faisais autre chose que jouer. Je m’immergeais dans un monde virtuel dans lequel j’aurais aimé vivre pour de vrai, malgré tous les dangers qu’il recèle.

A lire en complément : Le héros aux mille et un visage, de Joseph Campbell.

Consulter les autres émissions « Palimpseste » disponibles.