Pourquoi définir les grands courants politiques contemporains ?

La droite, la gauche, le turbo-capitalisme et l’hyper-socialisme. Autant de termes utilisés à tort et à travers, sans jamais être définis sans parti-pris. Aujourd’hui, je propose de définir sereinement les grands courants politiques contemporains.

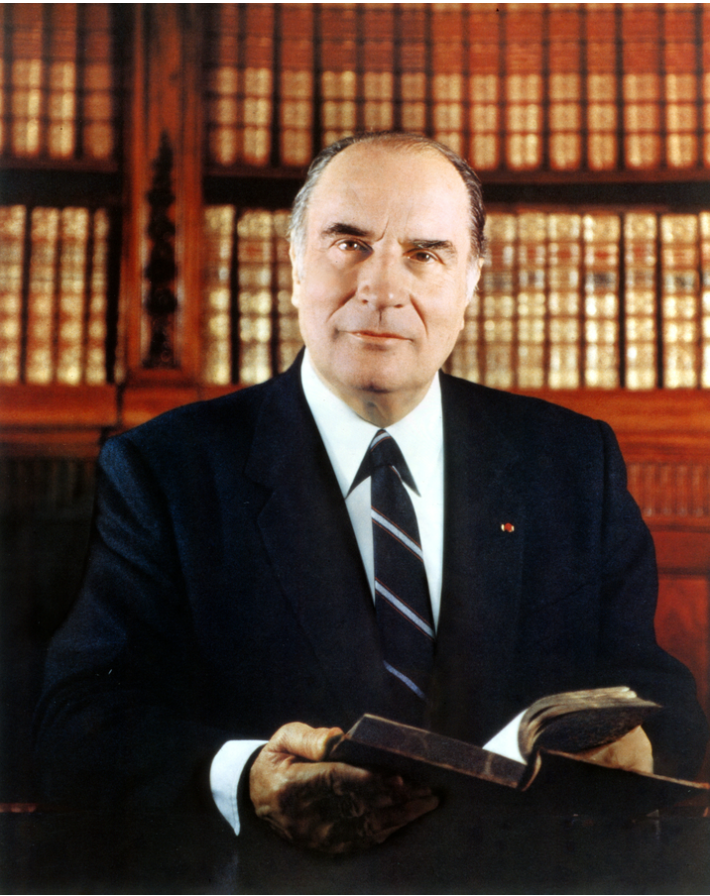

La gauche

Définition simple :

La gauche rassemble les idées politiques qui veulent réduire les inégalités, protéger les plus modestes, et favoriser le progrès social par l’action de l’État.

Principes :

- Solidarité entre les citoyens.

- Défense des classes populaires ou moyennes.

- Réduction des inégalités économiques.

- Redistribution des richesses (impôts, aides).

- Services publics forts (école, santé, transports).

- Égalité des droits (minorités, femmes, LGBTQ+).

- Méfiance vis-à-vis du pouvoir économique.

- Progressisme culturel (droits des minorités, évolutions sociétales).

Courants internes :

- Gauche modérée (social-démocratie) : accepte le marché, mais veut compenser ses excès.

- Gauche radicale : critique profonde du capitalisme, prône des réformes structurelles.

📌 La gauche varie selon les pays. Aux USA, un “liberal” est un progressiste, mais en Europe, il peut être centriste.

La droite

Définition simple :

La droite défend la liberté économique, l’ordre social, l’autorité, la tradition, et l’identité nationale. Elle est souvent favorable à une société hiérarchisée, jugée naturelle ou méritée.

Principes :

- Favorise l’initiative individuelle et l’entreprise.

- Défense de l’économie de marché.

- Rôle limité de l’État (moins d’impôts, moins d’aides).

- Attachement à la famille, à la religion, à la nation.

- Défense de l’ordre, de la sécurité, de la propriété privée.

Courants internes :

- Droite libérale : pro-économie de marché, pro-libertés.

- Droite conservatrice : pro-traditions, famille, culture nationale.

- Droite souverainiste : anti-Union européenne, anti-mondialisme.

📌 Être de droite ne signifie pas forcément être conservateur ou réactionnaire.

Le capitalisme

Définition simple :

Le capitalisme est un système économique où les entreprises, les usines, les terres ou les outils de production appartiennent à des individus ou à des entreprises privées (et non à l’État ou à la collectivité). Le but principal est de faire du profit. Les échanges sont régulés par le marché.

Notions clés :

- Marché : lieu réel ou virtuel où se rencontrent l’offre (les vendeurs) et la demande (les acheteurs). Les prix varient selon cette rencontre.

- Libre entreprise, liberté d’entreprendre : chacun peut créer son entreprise, vendre ses produits, embaucher, investir.

- Concurrence : plusieurs entreprises proposent le même type de produits ou services ; elles se battent pour attirer les clients.

- Accumulation du capital : les profits sont réinvestis pour produire plus, croître, et gagner davantage.

Variantes :

- Capitalisme de marché libre : l’État intervient le moins possible.

- Capitalisme régulé : l’État intervient pour éviter les abus (monopoles, pollution, pauvreté).

- Capitalisme financier : les marchés boursiers et les grandes banques ont une influence majeure.

Le libéralisme

Définition simple :

Le libéralisme est une philosophie qui met la liberté individuelle au centre de tout. On distingue deux formes principales : économique et politique.

Libéralisme économique :

- Moins d’impôts, moins de lois économiques.

- L’État doit intervenir le moins possible.

- Le marché s’autorégule : si un produit est mauvais ou trop cher, les consommateurs vont ailleurs.

- Favorise l’enrichissement personnel.

Libéralisme politique :

- Défense des libertés fondamentales (expression, presse, croyance).

- Importance de l’État de droit : les lois s’appliquent à tous.

- Pluralisme : plusieurs partis, opinions, débats.

📌 Tous les libéraux économiques ne sont pas des libéraux politiques, et inversement.

Le néolibéralisme

Définition simple :

Le néolibéralisme est une forme moderne du libéralisme économique, née dans les années 1970-1980. Il va plus loin que le libéralisme classique dans la réduction du rôle de l’État.

Caractéristiques :

- Suppression de nombreuses lois et protections (déréglementation).

- Privatisation des services publics (énergie, transport, santé).

- Réduction des impôts et des aides sociales.

- Croyance que le marché est plus efficace que l’État.

📌 Inspiré par l’école de Chicago (Friedman) et appliqué par Thatcher, Reagan, ou l’Union européenne après le traité de Maastricht.

Le socialisme

Définition simple :

Le socialisme cherche à réduire les inégalités produites par le capitalisme. Il donne plus de place à l’action collective (État, services publics, solidarité) dans la gestion de l’économie et la répartition des richesses.

Principes :

- Répartition plus équitable des richesses.

- Impôts progressifs, aides sociales.

- Services publics gratuits ou accessibles à tous (éducation, santé).

- L’État intervient dans l’économie pour éviter les abus.

Variantes :

- Social-démocratie : compromis entre capitalisme et justice sociale.

- Socialisme démocratique : transformation en profondeur, mais par la démocratie.

Le communisme

Définition simple :

Le communisme veut supprimer totalement la propriété privée des moyens de production. Tout est mis en commun. Il vise une société sans classes sociales ni inégalités.

Objectif :

- Plus de riches ni de pauvres. On doit parvenir à une société sans classe sociale.

- Les usines, terres, ressources appartiennent à tous.

- L’État disparaît à terme car il n’est plus nécessaire.

Courants :

- Marxisme : théorie fondatrice (Karl Marx).

- Léninisme / Stalinisme : versions autoritaires en URSS.

- Communisme libertaire : sans État, basé sur l’autogestion.

L’anarchisme

Définition simple :

L’anarchisme rejette toute forme de domination et de hiérarchie, toute autorité imposée (État, patron, religion, police). Il veut une société sans domination, fondée sur l’autogestion et la coopération libre.

Principes :

- Suppression de l’État.

- Organisation volontaire et horizontale.

- Entraide, partage, autogestion.

- Refus des hiérarchies (politiques, religieuses, économiques).

- Refus de la violence institutionnelle.

Courants :

- Anarcho-communisme : partage des ressources, sans État.

- Anarcho-syndicalisme : révolution par les syndicats.

- Anarcho-individualisme : priorité absolue à la liberté personnelle.

- Libertarianisme (USA) : anti-État, mais pro-marché (souvent appelé à tort “anarcho-capitalisme”).

📌 L’anarchisme n’est pas le chaos, mais une autre forme d’organisation sans pouvoir central.

Le conservatisme

Définition simple :

Le conservatisme est une attitude politique prudente, qui valorise la tradition, la stabilité sociale, et la continuité. Il se méfie des changements trop rapides. Il vise à préserver les valeurs, institutions et structures sociales traditionnelles.

Principes :

- Protection des institutions établies (famille, religion, nation).

- Préférence pour l’ordre et la morale traditionnelle.

- Économie de marché, mais encadrée moralement.

- Réserves sur le multiculturalisme ou les réformes sociétales.

- Méfiance vis-à-vis du changement brusque

Variantes :

- Conservatisme social : opposé à des évolutions comme l’euthanasie ou le mariage homosexuel.

- Conservatisme national : attachement fort à l’identité nationale.

- Conservatisme de gauche : attachement aux services publics, au modèle social.

📌 Le conservatisme existe aussi à gauche (défense de la République, de l’école laïque, etc.).

L’écologisme

Définition simple :

L’écologisme est une idéologie politique qui place l’environnement au centre des décisions. Il peut être modéré ou radical selon les visions.

Objectifs :

- Préserver la nature, les écosystèmes, le climat.

- Changer nos modes de production et de consommation.

- Sortir des énergies polluantes (charbon, pétrole).

- Réduire l’impact humain sur la planète.

- Réduction de l’activité économique et des naissances.

- Remise en question de la croissance et de la société de consommation

- Respect de la biodiversité et des équilibres naturels

Courants :

- Écologie réformiste : compatible avec le capitalisme, via le “développement durable”.

- Écologie radicale : critique du système productiviste, prône la décroissance.

- Éco-socialisme : combine écologie et justice sociale.

- Éco-fascisme : extrême droite identitaire, parfois violente.

📌 L’écologie politique est très diverse : certains veulent réformer le système, d’autres veulent en changer complètement.

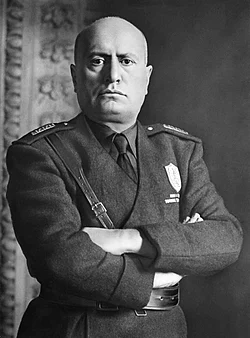

Le fascisme

Définition simple :

Le fascisme est une idéologie autoritaire, nationaliste, violente, qui rejette à la fois la démocratie et le marxisme. Il impose l’unité par la force et glorifie le chef.

Caractéristiques :

- État tout-puissant, dirigé par un chef charismatique.

- Nationalisme agressif, rejet de l’étranger.

- Répression des opposants, censure.

- Culte de la guerre, de la discipline, de la virilité.

- Fusion entre l’État et les grandes industries (les intérêts économiques stratégiques).

Exemples historiques :

- Italie de Mussolini

- Allemagne nazie (forme racialisée et exterminatrice)

📌 Le mot “fascisme” est souvent utilisé à tort. Le vrai fascisme implique la suppression des libertés fondamentales.

Les termes polémiques

L’ultra-libéralisme

Il n’existe pas de définition officielle. C’est souvent un terme utilisé de manière critique pour désigner une forme radicale de néolibéralisme.

Socialo-communisme :

Mot péjoratif pour désigner une gauche jugée trop interventionniste. Il confond volontairement socialisme modéré et communisme autoritaire.

Crypto-communisme :

Accusation d’un projet caché de société communiste. Terme complotiste souvent utilisé sans preuve.

Le gauchisme

Le gauchisme désigne généralement une forme de gauche jugée radicale, excessive, irréaliste ou dogmatique. Ce n’est pas un courant revendiqué par ceux qu’il désigne, mais un terme péjoratif, souvent utilisé pour discréditer les idées ou les comportements jugés trop “à gauche”.

📌 Le mot “gauchisme” sert souvent à disqualifier plus qu’à décrire. Il englobe des idées radicales (trotskisme, anarchisme, communisme libertaire) et des postures militantes vues comme excessives.

Conclusion

Le paysage idéologique est complexe, souvent mal compris, et fréquemment instrumentalisé dans les débats publics.

On invoque telle idéologie pour s’attribuer une valeur morale. On reproche à tel opposant d’appartenir à un autre camp pour le discréditer. On s’écharpe sur les réseaux à cause de tous ces courants politiques.

Une clarification terminologique s’impose pour sortir des caricatures, des insultes et des clivages partisans.

En comprenant mieux les fondements de ces courants politiques, on peut mieux analyser les choix politiques proposés, leurs implications, et leurs limites.